鎌倉街道 その3 分倍河原→多摩センター

鎌倉街道その3は、分倍河原→多摩センター

距離は12,7Km、所要時間3:33時間 17,741歩、消費カロリー1106kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

分倍河原→関戸

分倍河原駅、まずは駅前のバスロータリーで睨みをきかせる「新田義貞公之像」にご挨拶してからの出発。馬上で刀をふりかざす姿は勢いがあり、鎌倉に向かって何か叫んでいるようです。大きく開けた口、迫力満点のお顔、勝てる気がしませんね。

旧甲州街道に出て、「髙安寺」に向かいます。六地蔵を右に見て進み、境内の大きさに驚きながら仁王様が迎える山門をくぐると正面には立派な本堂が現われます。

将軍足利尊氏がこの地の「見性寺」を再興し、「高安護国禅寺」と号したのがはじまりとされており、本堂前には足利の家紋、二つ引きの引両紋。また、再興前は平将門を打ち取った藤原秀郷の館跡と伝えられています。

義経が鎌倉入りを拒まれて書いた手紙「腰越状」が有名ですが、許しを得られないで京都に帰る途中に立ち寄ったのが、こちらとのこと。赦免祈願の般若経を書写するのに使った墨をする水、この水を弁慶がくみ取ったとされる井戸が「弁慶硯の井戸」。

秀郷稲荷の横を奥に進むと石碑と共にこの古井戸が大切に守られていました。平将門→藤原秀郷→源頼朝→義経・弁慶→北条→新田義貞→足利尊氏と歴史のリレーに、この地が関わっているかと思うと、胸が熱くなります。

境内には「観音堂」もあり、江戸中期の三間堂として市の文化財となっています。

旧甲州街道から分梅通り(古鎌倉街道)を進むと右手に「庚申塔」と「屋敷分浅間神社」があります。屋敷分はかっての村の名前、庚申塔も古くこの村のもので立派な造り。

鳥居の先に見える大きなイチョウとクスノキに圧倒されます。狛犬も親子バージョンでいい感じ。拝殿隣には稲荷神社も祀られていました。

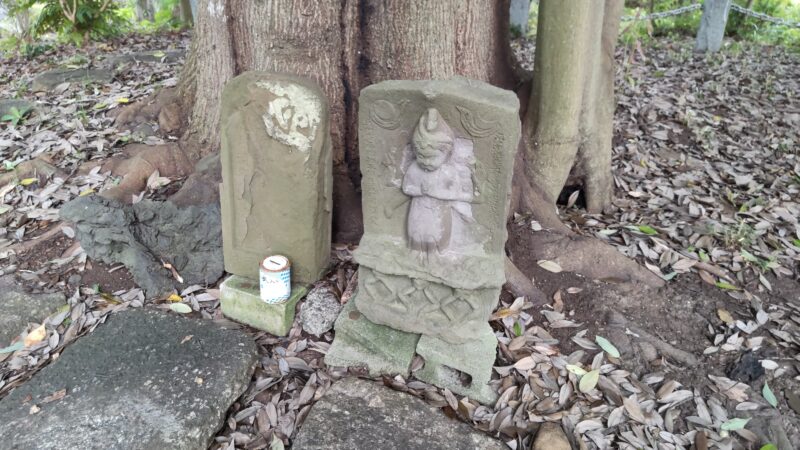

先へ進むと「八雲神社」ですが、手前の角に「元応の板碑」が「武蔵府中郷土かるためぐり」の案内とともに建っています。七百余年の歴史の板碑とあり、木に抱き込まれた姿が歴史を感じますね。

保護のため博物館に移設されレプリカですが、本物もこのように大木に抱き込まれた姿だったそうです。

古くは天王宮と称されていましたが、神仏分離令により八雲神社に改号。拝殿屋根の反りが美しく、獅子の彫り物も見事。境内奥には高倉古墳群のひとつ、天王塚古墳が残されています。

南武線の踏切を越えて左手の住宅地を奥へ進むと「高倉塚古墳」。確認されているだけでこの周辺には25基の古墳があるそうです。

墳丘が残っているものは4基、この高倉塚古墳は中心に位置し、中世以降信仰の対象として保存されてきています。この美しい円錐形、見てて和みますね。

通りに戻ると坂道となります。ここ「光明院坂」を下ると山門が見えてきました。「光明院」は北条家の家臣が祈願所を建てたのを開基とした真言宗の寺院。

山号は梅花山、ここにも梅がついています。本堂は二階となるため、本堂正面下に御前立本尊として「不動明王」様がいらっしゃいます。

すぐ先、交差点向こうに「分梅碑」が立っています。通りの名前は分梅通り、地名も分梅、駅の名前は分倍河原、同じ「ぶばい」でも表記が違うので気になっていたところです。分梅と分倍との関係はいかに?

碑の説明によれば、古くは分倍や分配の字があてられ「ぶんばい」と呼ばれていたこともありますが、近世以降には分梅が多用されているとのこと。

この地は土壌の関係で収穫が少ないために「口分田を倍に給したところ」であった説があるそうです。元々は分倍だったものが分梅になったということでしょうか?花の梅は関係ないのか?梅が咲き乱れる、華やかな土地で「分梅」っていうのを期待したのですが。。。

街道は中央自動車道の高架をくぐり、いよいよ「分倍河原古戦場」へ到着です。文永・弘安の役で元寇を退けて国難を乗り切った8代執権北条時宗ですが、これを機に幕府は衰退していきます。御家人救済の徳政令も効果はいまひとつでした。

1333年、14代執権北条高時を鎌倉に攻めるため新田義貞は上野の国を一路南下します。小手指ヶ原、先日訪れた久米川で勝利。ここ分倍河原で北条泰家に敗北し一旦撤退しますが、翌朝ここ分倍河原で再び急襲、見事幕府軍を破り鎌倉に攻め込みます。そして、わずか一週間後に鎌倉幕府は滅亡に。

蛇足ですが、私は大河ドラマ「太平記」で北条高時役の片岡鶴太郎さんの姿が忘れられません。しゃべり方もイメージドンピシャでした。

新田川分梅公園入口に古戦場碑と説明文があります。横には小川が流れ、新田川緑道が続き平和な風景が拡がっています。ここで壮絶な戦いが繰り広げられたなんて想像できないほど静かな場所でした。

鎌倉街道の表記を確認しながら歩道を進むと、鎌倉街道商店会の看板が見えてきて「法音寺」に到着。ご本尊は十一面観世音菩薩、多摩川三十三霊場観音24番となります。本堂右の柱には御詠歌「多摩川の 流れも清き 観世音 幾千代かけて 法の音澄む」がかかっていました。

すぐ先の中河原駅前スーパーライフさんの手前に鳥居が見えてきました。「西向庚申塔」が祀られています。庚申塔は青面金剛像が主流ですが、こちら菩薩様のようです。お顔は時代を経ておりよく分かりませんが、困ったとき助けてもらえそうな優しいオーラがでていました。

中河原駅前を過ぎて、多摩川方向へ新府中街道を進むと中河原公園入口に「関戸橋欄干と橋名板」があります。初めて橋が架けられたのが1937年、13連のコンクリートゲルバー桁橋という構造でバルコニーを持つオシャレな橋だったとの説明書きがありました。それまでは鎌倉街道の「関戸の渡し」だった訳ですから生活は一変したことでしょう。

過去の街道歩き、東海道では六郷橋、甲州街道では立日橋、大山街道では新二子橋で渡った多摩川、今日は鎌倉街道で渡る関戸橋です。この大きな川幅はいつ見ても気持ちが晴れ晴れします。

関戸→多摩センター

橋を渡り、新大栗橋の交差点から右への脇道が旧道となり、大栗川を渡って先へ進みます。右手に見えてくるお地蔵さまが「関戸古戦場跡」です。分倍河原で敗れた泰家はこちらまで退却、防衛戦となった関戸の戦いでも敗れ鎌倉へ敗走となります。

美味しそうな日本酒が揃っていそうな立派な酒屋さんを横目に街道を進み、右手高台にある関戸の戦いで戦死した者の墓と伝わる「無名戦士の墓」にお参りして先へ進みます。

階段上に見えてくるのが1192年創建の「観音寺」。古くは関戸観音堂と云われ、観音さまのお寺として信仰を集めていた寺院。5月には関戸合戦総供養会がおこなわれています。本堂前には、せきど観音本尊写しの「なで観音」が、境内には「多摩十三仏の地蔵菩薩」さまがいらっしゃいました。

1192年といえば鎌倉幕府成立、私の世代は征夷大将軍に就任した1192(いいくに)で習いましたが、今は守護地頭を設置する権限を得て、全国支配体制を整えた1185(いいはこ)に変わったそうですね。

街道の先、熊野神社前交差点を右折すると「霞ノ関南木戸柵跡」があります。こちらは鎌倉時代、街道に設けられた木柵の関で監視所の跡と考えられているそうです。地名が関戸と称せられていることにも合点がいきます。参道に平行して丸柱の痕跡があるそうで、一部復元されています。

急な階段の先、高台には東京で唯一、桃の神様が祀ってある「関戸熊野神社」があります。桃の実を投げつけ無事黄泉の国から戻れたイザナギ、桃の実に感謝して「意富加牟豆美命」(おおかむづみのみこと)という神名を与えたそうです。桃の神様から不老長寿のパワーを頂いて帰りましょう。

街道は「沓切坂」右手旧道に入ります。分倍河原の戦いのとき新田義貞の馬の沓がこの旧坂を登る時に切れたからという由来など諸説あるそうです。

坂の途中、切通し右手上の林の中にひっそりと「青面金剛像」が鎮座しています。三猿もはっきりと見て取れる全体的にバランスが取れた美しいお姿です。

鎌倉古道は「多摩市役所」前を通り、「古市場」の案内を見ながら先へ進みます。月に6回の市が立った昔の関戸集落の中心地です。街道を「乞田の五差路」までやってきました。北は府中、南は町田、東は多摩センター、西は唐木田方面となる主要交差点です。

乞田川に向かって旧道を進み、京王相模線と小田急多摩線の高架を過ぎて右手の高台を目指します。室町時代に建てられた市内最大の板碑、多摩市文化財の「念仏供養板碑」があります。

貝取山通りを進み、丘を下れば江戸時代前期に開山されたと伝わる曹洞宗「大福寺」。階段を登り本堂へ、前には弥勒菩薩さま、境内には地蔵堂もあり多摩十三佛霊場第六番となっております。

貝取大通りを挟んで鳥居が見えます、階段を登ると「貝取神社」拝殿。右に吾妻神社、中央に八幡宮、左に牛頭天王の三社が祀られています。多摩ニュータウン開発により神社を合祀して祀られているようです。神社横の「お地蔵さま」は旧鎌倉街道の大橋そばにあったものを移したもの。

ニュータウン豊ヶ丘の中、大通りを進み、途中貝取北公園通りを左に入ると都営貝取団地の入り口、第六緑地に「大シラカシと庚申塔」を訪ねます。樹齢100~150年と推定される大シラカシは、もともと先ほど訪ねた大福寺の峰続きの山腹にあったものをニュータウン造成時に移植保存されたもの。

根元にある庚申塔は大きい方は1704年に建てられたもの。部落内の辻にあったものを、そばを通る馬が暴れるので大木の根元に移して祀られた歴史あるものだそうです。

大通りを恵泉女学園大学前まで歩いて、本日は終了。ここからバスで多摩ニュータウン駅に向かいます。

今回の街道歩き、分倍河原や関戸の古戦場を訪ねて多摩ニュータウンの丘陵地までやってきました。途中見どころが盛りだくさんで旧街道の雰囲気も味わえる楽しい街道ウォークとなりました。

次回は、この丘陵地の切通しの旧道を歩いて町田方面へ向かうことになります。ロングウオークとなりそうですが、どうなることでしょう。