日光街道 その4 一ノ割→粕壁宿→東武動物公園(杉戸)

日光街道その5は、一ノ割→粕壁宿→東武動物公園(杉戸)を歩きます。

距離は17,2Km、所要時間4:37時間 22,180歩、消費カロリー1862kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

一ノ割→粕壁宿

本日は東武スカイツリーラインの「一ノ割駅」からスタート。途中、JRの駅蕎麦「いろり庵きらく」で腹ごしらえ。朝そばの明太子ご飯セット480円にコロッケもトッピング、炭水化物祭りでパワーアップ。

五回目ともなるとスタート地点まで自宅から1時間以上もかかりますが、日帰りできる距離。気軽に楽しめる街道歩きはシニアの味方です。

駅から街道に出て左折、粕壁宿に向かって進むと石碑がありました。浅間大神と刻まれていますので富士講の記念碑でしょうか。左右に刻まれている角行(かくぎょう)は富士講を結成した人々が崇拝した人物、食行(じきぎょう)は富士講の指導者です。街道・富士山・富士講・浅間神社は切っても切れない関係で街道を歩いていると至る所で出会います。

前方に東武野田線のガードが見えてきました。この辺りは国道4号線の交通量も少なめ、のんびりムードで歩けます。歩道が広めに整備されている道路はありがたい。

右手に蔵造り風の建物が見えてきました。よく見ると、うちの近所にもある蔵出し味噌が自慢のチェーン店。「田所商店」は美味しい味噌ラーメンが頂けるお店。こちらは規模が大きくて店構えがいい感じ、ロード店は違いますね。左手には小さな鳥居に長い参道が続く「東町大下稲荷神社」、祠もこじんまりしていますが鬼瓦が立派でした。

街道を挟んだ斜め前方にも鳥居が見えてきました。ここから粕壁宿、1キロにわたる町並みが続いており、旅籠屋は37軒あったそうです。粕壁宿入口に位置する「八坂神社」は宿の市神として信仰されてきました。

牛頭天王を祀っていたことから天王さまの通称で親しまれており、神社の祭礼は現在の春日部夏祭りの起源とあります。境内には歴史を感じさせてくれる「猿田彦大神塔」味わいのある三猿の姿もみられます。

猿田彦は道を開いてくれる神様、良い方向へのお導きをお願いすることは今も昔も変わりません。猿田彦珈琲なんて名のお店を見かけるようになりましたが、お導きがあったんでしょうね、今度飲んでみよう。

「一宮の交差点」は左方面が旧日光街道となりますが、直進して先ずは粕壁宿の鎮守「東八幡神社」へ向かいます。住宅街の中を長い参道が続き、やがて大きなけやきが見えてきました。樹齢約600年の御神木で「東八幡大けやき」と命名されています。

京都男山、石清水八幡宮から分霊を勧請した八幡様は本殿の彫刻や狛犬が年代を経た素晴らしい作品。境内には稲荷大明神、雷電神社、天満宮も祀られた古社です。

交差点まで戻ったところにあるのが「東陽寺」。芭蕉が宿泊したといわれており本堂脇に記念碑があります。石碑には芭蕉と曾良の肖像、「廿七日夜カスカベニ泊ル江戸ヨリ九里余」と刻まれています。旧街道側に山門があり、粕壁宿へと続いていきます。

春日部駅方面へ向かう道は人通りも少なく街道歩きが満喫出来そうですが、景色はマンションが立ち並び残念ながら風情はあまり感じられません。

脇本陣跡の案内を確認して左方向にある郷土資料館に向かいましょう。「粕壁宿の街並み」を再現した大きな模型に圧倒されます。日光道中や粕壁宿の詳しい解説、道標も展示されている必見ポイント。

街道沿いの立派なビルは、あの有名な大塚家具、「匠大塚春日部本店」です。5階建ての大規模フロア、東京ドームのグラウンド面積の約2倍のフロア、さすが大塚家具さん。春日部が創業の地だったとは知りませんでしたが、春日部は家具の歴史を持つ土地だそうです。

ちなみに我が家も22年前に家を購入した時、家具は大塚家具のショールームに行き決めました。担当のコンシェルジュの方の接客が素晴らしく、当時は大塚家具で買うステイタスもあった時代です。ダイニングテーブルや飾り棚など今でも現役で活躍中。

町の中心部に入ってきました、こちら群馬銀行周辺が「小沢本陣跡」、あちこちのシャッターには往時の絵が描かれて宿場の雰囲気を盛り上げています。街道から一本裏へ入ると「古利根川」の流れ、上流に立派な橋が架かっています。ドーム型のオブジェが見えるのが古利根公園橋。橋の上の公園なんて珍しいですね。

川沿いに残る「碇神社」には県指定の天然記念物「イヌグス」があります。暖地性の常緑樹でこの辺りが北限とされている珍しい樹木。高さ十二メートルの巨木でしたが、残念ながら台風の被害を受けて現在は高さが七メートル、根回り約十メートルとなっています。

神社の祠は、江戸時代に名主を務めた多田家の屋敷稲荷。この付近は江戸時代、下喜蔵河岸があったと伝えられており、米や麦の集散地として舟運が盛んだった粕壁宿を感じられる場所。川辺のウォークも気持ちがいいものです。

街道に戻ると道標と「蔵造りの豪華な家屋」、道標には「北は日光、東は江戸」と書かれており、今ではあまり見られなくなった赤の丸型郵便ポストとの対比が画になります。

田村荒物店さんの裏手には立派な土蔵、まだまだ蔵造りが続きます。「永嶋庄兵衛商店」は米問屋さん、屋根の上から「鍾馗像」が睨みをきかせています。「しょうき」さんは家に侵入しようとする悪鬼を退散させ、疫病や火災除けとしてもありがたい存在。

問屋場跡、高札場跡を過ぎて街道突き当りに山門が見えてきます。この付近は寺町と呼ばれ寺院が多い場所。こちらの「最勝院」には南北朝時代に後醍醐帝に仕え、地頭職を任ぜられた「春日部重行」公が葬られています。

春日部の祖、重行公は足利尊氏と京都で戦い討死、こちらに遺骨が運ばれたとあり、本堂横に立派な「墳墓」と椎木が見られます。

新町橋から古利根川を対岸へ進みます。旧道らしい静かな通りに「八坂香取稲荷合社」の赤い鳥居、1429年に下総香取神社を勧請、1860年代に作られた神輿が町内を練り歩く「八丁目元旦祭」が行われています。地域文化の継承は地域の有志の手で守られているんですね。

お隣の「仲蔵院」は1558年開創の真言宗の寺院でご本尊は正観音菩薩。弘法大師・お不動様・地蔵様の三体尊も祀られています。

山田桐箪笥製作所のシャッター絵の先、道は二手に分かれる「小渕追分」。正面には青面金剛、左日光道と刻まれた道標が残されています。

左へ進み、旧日光街道は国道4号線と合流となります。国道沿いを歩いていくと「観音院」の看板、円空上人、松尾芭蕉逗留之跡とあり奥には大きな山門が見えてきました。1689年建立の「仁王門」は二階建てで釣鐘があったそうです。仁王様は風雨に耐えてきた様子でなかなかの迫力。

創建は1258年の古刹で観音信仰の祈願寺で「いぼとり観音」としての御利益があるそうです。5月3日から「円空仏群七躯御開帳特別拝観」が開催されました。大胆な鉈彫りで知られる円空上人作の仏像は聖観音菩薩立像、不動明王立像他七体残されています。

芭蕉の句碑「ものいえば 唇さむし 秋の風」があり、奥の細道の途中で芭蕉が逗留された跡地とも伝えられています。奥の細道には「草加という宿にたどり着きにけり」とあり、曾良日記には「カスカベに泊ル」と記されていますが、真実はいかに。

粕壁宿→杉戸宿

「不二山浄春院寺標」を確認して進むと「地球儀のモニュメント」。「すきすきすぎーと36」の案内があり、こちらが北緯36度とのことで地球儀には36度線が描かれていました。

ここが春日部市と杉戸町の境、杉戸町に入ると広々としたパーキングになっています。おいしそうな「もつ煮」と「めし」の看板、昔懐かしいドライブインの感じがいいですね。菅原文太のトラック野郎、愛川欽也演ずるカモメのジョナサンが出て来そう。

コンビニの右奥へ少し入ったところにある「香取神社」にお参りして先へ進むと堤根の追分、左が旧道となります。

旧道に入り左手、「九品寺」の入口には1784年に堤根村の農民によって作られた「道標」が案内板と共にあります。江戸と日光方面を知らせたもの、お向かいにある高野家が立場を営んでおり旅人や馬などが休む場所であったと記されていました。この石塔は庚申塔も兼ねています。本堂を参拝して先へ進みます。

左手には「大六天」を祀っている祠です。小さいですが、しっかり狛犬が守りを固めています。右に広がる広々とした境内は真言宗「馬頭院観音寺」です。山門には弘法大師像があり、本尊は伝教大師作と伝えられている馬頭観世音菩薩、脇仏には延命地蔵、不動明王と豪華メンバーが揃います。

朱色の本堂正面額には赤と青の見事な龍が彫られており、1270年の銘がある板石塔婆は町指定の文化財。また、明治に入り学制が公布され新知学校は仮校舎をここ馬頭院、分校を本郷村に開校とあります。

堤根の交差点から左に入ると旧日光街道、公園があり旧道と並行して続く「みなみがわ散策道」入口、いよいよ日本橋から5番目の宿場、杉戸宿に入っていきます。

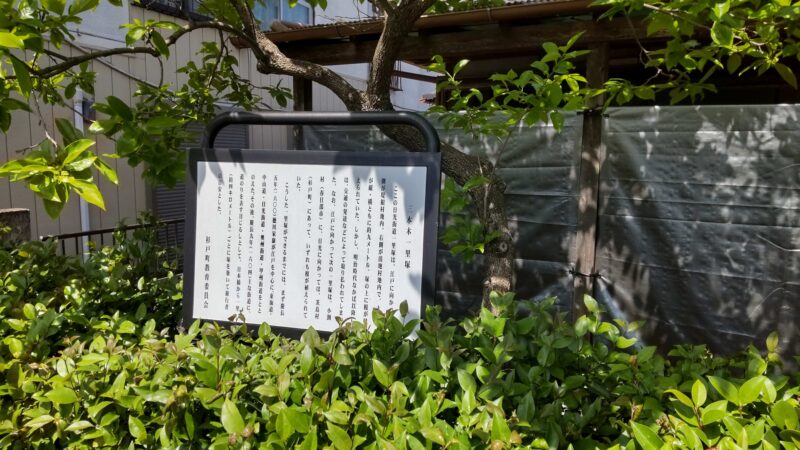

きれいに整備された緑あふれる遊歩道ですが、「三本木の一里塚」が見たいので、このまま旧道の方を歩きます。しばらく歩くと、案内ボードはありましたが、一里塚自体は明治時代半ばには取り払われてありませんでした。大きさは縦横九メートルで榎が植えられていたそうです。

通りから一本裏へ入ると朱色の「八幡神社」と時代を経た狛犬の姿、地元の方々に愛されている鎮守様。すぐ先に「神明神社」と続きます。こちらは学問の神、天神神社も祀られています。

町役場を過ぎると街道は宿場らしい光景が見られます。豊嶋屋、「関口酒造」は1822年創業の蔵元、現在十四代目で銘柄は「豊泉」で家屋は120年前のもの。家康の正室、築山御前が祖先で明治天皇巡幸の際は井戸を御前水として飲まれたそうです。残念ながら、現在は閉業されているようです。

並びにある「伏見屋」、現在は酒類販売業ですが商家で150年以上経つと考えられる蔵があるそうです。お店はお休でしたが、店頭には杉戸宿、清地村、七福神、販売元の看板が掲げてあります。こちらで買えるのかどうかはお店が休みなので分かりませんでした。

「来迎院」は真言宗豊山派の寺院で本尊は不動明王。運慶作と伝えられ奥州藤原氏三代の守護仏として尊崇されていたとあります。頼朝に滅ぼされた藤原氏の家臣が不動明王を守り、その後この地に本尊として建立という歴史です。

街道沿いには「杉戸宿高札場」が復元されています。街道の様子が書かれている「宿村大概帳」の記述通りの原寸大ということです。随分大規模な造りです、幕府の権威の象徴としても役割を果たしたことでしょう。

「近津神社」は明治6年に村社になった、清地村の鎮守。見事なイチョウの大木と社殿の彫刻、狛犬の見返りの姿が印象的な神社です。境内には稲荷神社、天神神社、金山神社、厳島神社、浅間神社、三峰神社も祀られています。私には社殿を挟んだイチョウがハートに見えました。

街道沿いの昔旅籠だった「扇谷」さんの裏手には新町にある寺院「東福寺」。本尊の不動明王の他、五大明王や阿弥陀如来が祀られています。明治十二年から施行された市政及び町村制で町役場が東福寺に置かれたこともあったそうです。

街道の反対側には「神明神社」です。新町の鎮守で境内には神輿を納める神輿庫もあります。常夜燈は残っていませんが大きな土台が見られます。夏祭りはさぞかし賑わうことでしょう。 交差点角には「明治天皇御休止所跡碑」があり、この先宿場は続きますが今日はここまで。

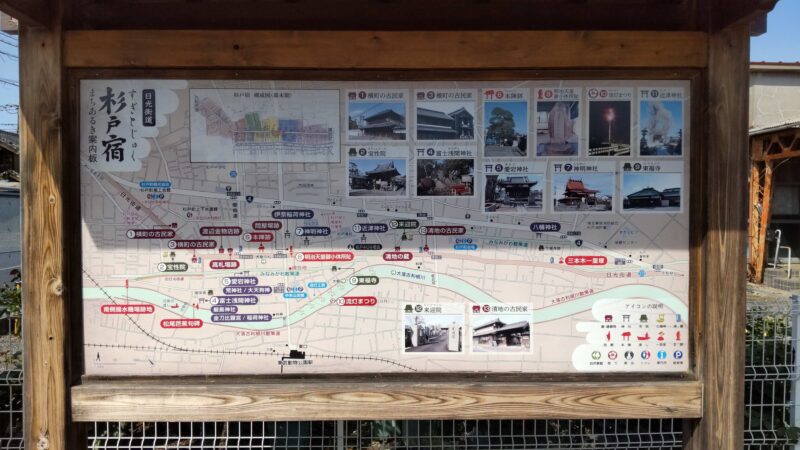

大落古利根川へ向かい古川橋を渡れば東武動物公園駅でゴールとなります。杉戸町は宿場の保存や案内にも熱心に取り組まれており、まち歩きブックには見どころが詳しく説明されています。街中の案内板もよく整備されていて往時の宿場の様子が分かり、迷うこともありません。

東武動物公園駅に到着、杉戸駅が1981年に名称変更されたもので、スカイツリーラインはここから日光線と伊勢崎線に分かれます。東武動物公園は遊園地や大型プールを有するレジャーランド。名前はよく聞くのですがまだ行ったことはありません。今回、ぜひと思っていたのですが時間切れ。ホワイトタイガーに会いたかった。

次回は杉戸宿の中町、上町、横町へと進み幸手宿を目指します。

↓↓ 日光街道 その6はこちら

甲州街道 中山道 東海道 kindle本作ってみました

Kindle Unlimited 会員の方は無料でご覧いただけます。よろしくお願いいたします。

↓↓リンクからサンプルもご覧いただけます↓↓