65歳を迎え年金生活者になったことを機に始めた旧街道歩き。健康管理と物見遊山を兼ねた健康ウォークはあっという間に3年となり、道中訪れた神社仏閣も600ヶ所を超えました。備忘録を兼ねて、インスタに残した記録も500ヶ所を越えました。写真だけ眺めるのも楽しいものです。

↑↑ クリックするとインスタへ

神社仏閣、名称や宗派が色々ありますが今更ながら良く分かっていないことに気が付きました。多くの人が「無宗教」と答えると思いますが、初詣やお祭りなど近所の神社やお寺に日常的に参拝したりしてますよね。冠婚葬祭など、異なる宗教文化や行事を受け入れる柔軟性があるのが我々日本人ではないでしょうか。

今までは細かいことを気にすることはありませんでしたが、少し調べてみることにしました。神社仏閣について理解を深めることで、より楽しく街道歩きが続けられると思ったからです。AIがあるので簡単に調べてまとめることができます、本当に便利な世の中になりました。

今回は神社編。神社といっても、社号や祭神によって多くの種類があります。例えば社号は伊勢神宮に代表される「神宮」、出雲大社に代表される「大社」、そのほか「神社」は稲荷神社や八幡神社、熊野神社、天満宮など名称は数多くあります。

まずは、このあたりから少し調べてみたいと思います。

神社 神宮 大社について

神社(じんじゃ)

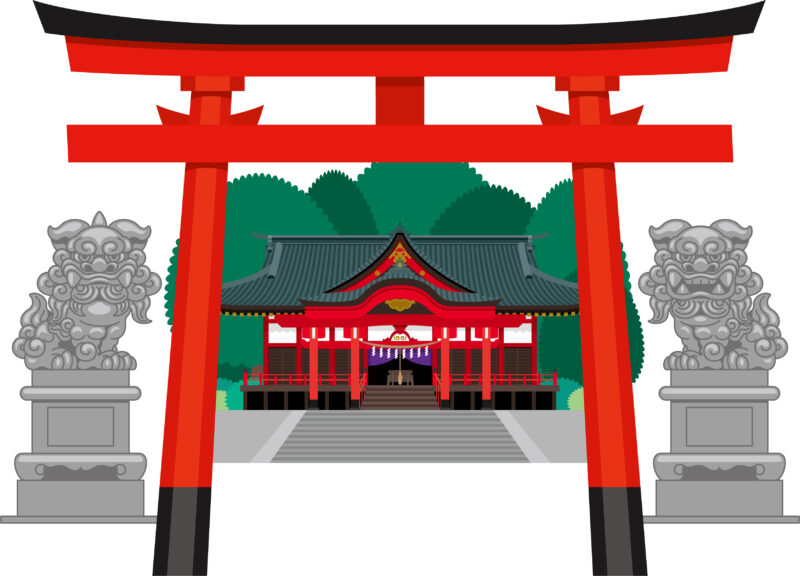

「神社」は、神様をお祀りする場所の最も一般的な名称で、施設全般の総称です。地域神や氏神、特定の自然物など、多種多様な神様が祀られています。

神宮(じんぐう)

「神宮」は、「神の宮」という意味を持ち、神社の中でも特に格式が高いとされる社号。この社号が用いられるのは、主に天皇・皇室の祖先神や、歴代の天皇など、皇室と非常に深い関わりがある神を祀っている場合に限られます。

かつては伊勢神宮のみを指す特別なものでしたが、明治時代以降、国の特別な許可を得て、特定の由緒を持つ神社に用いられるようになりました。(代表例:明治神宮、熱田神宮など)

大社(たいしゃ)

「大社」は、その名の通り別格の大きな神社、あるいは古代からの歴史的・宗教的な重要性を持つ神社に与えられる社号。古くは出雲大社のみがこの社号を用いていましたが、後に特定の地域信仰の中心であったり、全国に広がる特定の神様を祀る神社の総本社的な役割を担ったりする重要な神社にも用いられるようになりました。(代表例:出雲大社、伏見稲荷大社、諏訪大社など)

神社の種類について

いちばん馴染みが深いのが神社、我が家の近くには氷川神社と浅間神社があります。街道歩きをしていると、神社にはたくさんの名前があることがわかります。行ったことや聞いたことがある神社の名前を調べてみました。

稲荷神社(いなりじんじゃ)

稲荷神社は、全国に約3万社ある最も数の多い神社。主にお祀りするのは、稲荷大神(宇迦之御魂神など)。元々は五穀豊穣を司る農耕の神様でしたが、時代と共に信仰の範囲が広がり、現在は商売繁盛、家内安全の神様として特に篤く信仰されています。

朱色の鳥居が延々と連なる風景と、神様の使いとされる狐の像がシンボルです。総本社は京都の伏見稲荷大社です。

伏見稲荷大社のホームページには秦氏との関係など「日本書紀」についての紹介「伊奈利社創祀前史」が案内されています。興味深い内容なのでぜひご覧ください。

・・・街道歩きで立ち寄った稲荷神社・・・

氷川神社(ひかわじんじゃ)

氷川神社は、主に関東地方、特に武蔵国(現在の東京・埼玉・神奈川の一部)の荒川流域に多く分布しています。須佐之男命(すさのおのみこと)や奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)などをお祀りしており、水や縁結びの神として信仰されています。

この地域で武蔵国の中心的な神社(一宮)として長く栄えてきた歴史があり、地域住民に深く根付いた信仰が特徴です。総本社は埼玉県さいたま市の武蔵一宮 氷川神社です。

・・・街道歩きで立ち寄った氷川神社・・・

熊野神社(くまのじんじゃ)

熊野神社は、熊野三山の神々をお祀りしています。この信仰は、古くから山岳信仰である修験道と結びつき、浄土信仰(死後の安寧)や現世利益(この世でのご利益)を求める多くの人々の信仰を集めてきました。

特に平安時代以降、「蟻の熊野詣」と称されるほど、皇族から庶民に至るまで幅広い人々が参拝し、全国に分社が広がりました。総本社は紀伊半島の熊野三山(本宮大社、速玉大社、那智大社)です。

・・・街道歩きで立ち寄った熊野神社・・・

浅間神社(せんげんじんじゃ)

浅間神社は、富士山を神体山(ご神体としている山)としてお祀りする神社です。主祭神は木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやびめのみこと)。富士山に対する信仰から、火伏せ(火災避け)や安産などのご利益があるとされます。

富士信仰の広がりとともに全国に分社が建てられました。総本社は静岡県の富士山本宮浅間大社です。

・・・街道歩きで立ち寄った浅間神社・・・

八幡神社(はちまんじんじゃ)

八幡神社は、応神天皇(神功皇后の子)を神格化した八幡大神を主祭神としています。古くから武の神(武運の神)として信仰され、特に源氏などの武士からの信仰が篤かったため、全国の武家が守護神として分霊を祀り、稲荷神社に次いで数の多い神社となりました。総本社は九州の宇佐神宮です。

・・・街道歩きで立ち寄った八幡神社・・・

天満宮(てんまんぐう)

天満宮は、平安時代の学者である菅原道真公(すがわらのみちざねこう)を神様としてお祀りしています。道真公の死後、彼を慰めるために創建され、その卓越した才能から学問の神様として広く知られるようになりました。

合格祈願や厄除けのご利益があるとされ、道真公が愛した梅がシンボルとなっています。総本社は福岡の太宰府天満宮や京都の北野天満宮です。

・・・街道歩きで立ち寄った天満宮・・・

八坂神社(やさかじんじゃ)

八坂神社は、主に須佐之男命(すさのおのみこと)を主祭神とする神社です。かつては祇園社や祇園感神院と呼ばれ、牛頭天王(ごずてんのう)という神仏習合の神様が祀られていました。

その信仰は古く、平安時代に都で疫病が流行した際、疫病退散を祈願するために祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)が行われたのが始まりとされています。これが現在の祇園祭の起源です。そのため、八坂神社は厄除けや疫病退散のご利益で特に有名です。総本社は京都の八坂神社で、「祇園さん」として親しまれています。

・・・街道歩きで立ち寄った八坂神社・・・

神明神社(しんめいじんじゃ)

神明神社は、伊勢神宮の神様である天照大神(あまてらすおおみかみ)や豊受大神(とようけのおおかみ)を各地に勧請(かんじょう、神様の分霊を移すこと)した神社です。

「神明(しんめい)」という言葉自体が伊勢神宮の内宮・外宮の神様を指すため、伊勢信仰に基づき、古くから国家の守護神、皇室の祖神として崇敬されてきました。江戸時代には、伊勢神宮への大規模な集団参詣である「おかげ参り」が盛んになり、神明神社は伊勢信仰の窓口として全国に広まりました。

・・・街道歩きで立ち寄った神明神社・・・

愛宕神社(あたごじんじゃ)

愛宕神社は、主に火産霊神(ほむすびのかみ)など火の神様をお祀りしています。全国の愛宕信仰の総本社は、京都の愛宕山山頂に鎮座する愛宕神社です。

古くから修験道の霊山としても知られ、火防(ひぶせ)・防火の神様として人々に信仰されてきました。江戸時代には、各地に分社が設けられ、火事の多かった江戸の町で特に信仰が篤くなりました。また、東京の愛宕神社にある急な石段は、馬で駆け上がった武士の逸話にちなみ「出世の石段」と呼ばれ、出世開運のご利益も集めています。

・・・街道歩きで立ち寄った愛宕神社・・・

御嶽神社(おんたけじんじゃ・みたけじんじゃ)

御嶽神社は、御嶽山(長野・岐阜)や御岳山(東京)といった霊山を神体とする山岳信仰に基づいて発展した神社です。お祀りする神様は各地で異なりますが、多くは山の神様や、日本の国土を開いたとされる神様です。

特に御嶽山信仰は、修験道の修行の場として栄え、病気平癒や魔除け、五穀豊穣を求める講社(信仰団体)を通じて全国に広まりました。東京の武蔵御嶽神社は、大口真神(おおくちまがみ、通称「おいぬ様」と呼ばれる狼の神様)を祀り、盗難除け・魔除けの神としても有名です。

諏訪神社(すわじんじゃ)

諏訪神社の総本社は、信濃国(長野県)に鎮座する諏訪大社です。主祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)。この神社は創建年代が非常に古く、日本最古の神社の一つに数えられています。

諏訪の神様は、元々は諏訪湖を中心に水の守り神、農耕の神として信仰されていましたが、平安時代以降、武士からの信仰が篤くなり、武運、勝利をもたらす軍神としての性格も持つようになりました。武士が守護神として分霊を祀ったことで、全国に1万社以上の御分社が広がり、特に東日本に多く見られます。

・・・街道歩きで立ち寄った御嶽神社 諏訪神社・・・

神道とは

神道は、日本に古くから伝わる土着の民族宗教で特徴は以下の通り。

開祖・教典がない

キリスト教や仏教のような特定の開祖(創始者)や、聖典(教典)を持たないことが大きな特徴です。日本の歴史の中で、人々の暮らしや自然との関わりの中から自然発生的に生まれ、発展してきました。

八百万(やおよろず)の神

信仰の中心は、森羅万象すべてに神が宿るという考え方です。特定の唯一神ではなく、太陽や月、山や川、樹木などの自然、また、人々の生活に恵みをもたらす祖先の御霊(みたま)や、偉大な功績を残した歴史上の人物なども神としてお祀りされます。この多神教的な考え方を「八百万の神」と表現します。

清浄(きよらかさ)を尊ぶ

神道では、清らかさ(清浄)が非常に重要視されます。神聖な場所である神社や、祭りを行う際には、心身を清める(禊や手水など)ことが大切にされます。

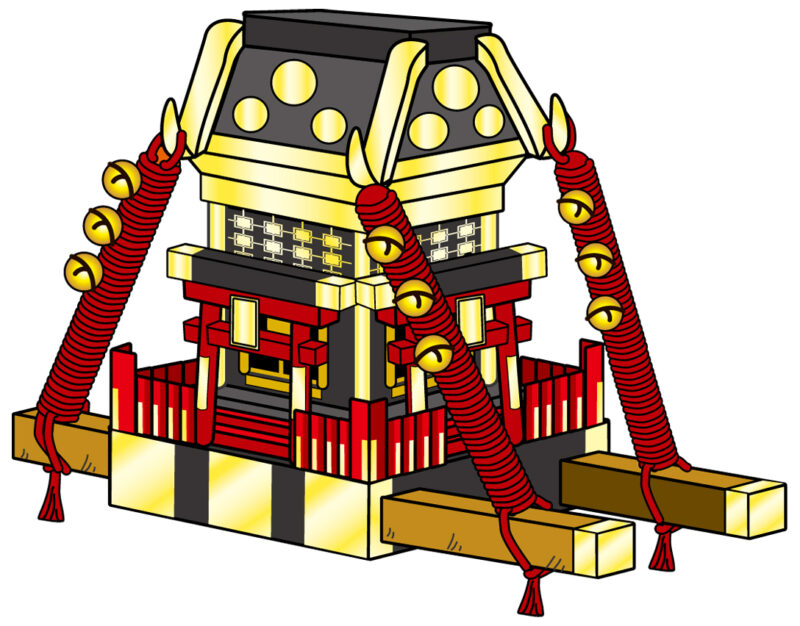

祭祀(お祭り)が中心

神様への感謝を捧げ、地域の繁栄や個人の幸福を祈る祭祀(お祭りや儀式)が信仰の中心です。これらの祭祀を行う場所が神社です。神道は、お宮参り、七五三、結婚式、地鎮祭、初詣など、日本人の日常生活や文化に深く溶け込んでいます。

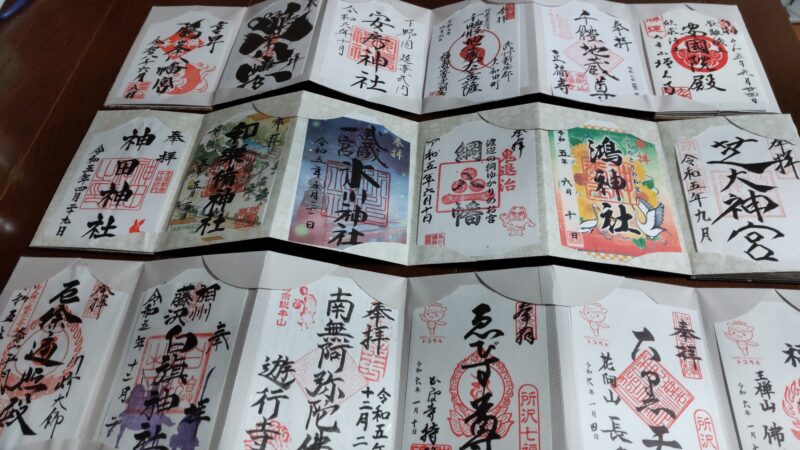

神社で頂く御朱印の意味

御朱印の意味

御朱印とは、神社やお寺を参拝した際にいただく「参拝の証し」であり、「神様・仏様とのご縁の記録」です。もともとお寺で写経(写経を納めること=納経)を行った際に、その受付印として授与されていたものが原型とされています。つまり、修行や信仰の証しとしての意味合いが非常に強かったのです。

現在の構成

現在では、写経を納めなくても参拝すればいただくことができるようになっています。寺社名や神様・仏様の名前、ご縁を示す梵字(ぼんじ)などが押されています。参拝した日付、神社やお寺の名称やご本尊の名称などを、筆書きで丁寧に記してもらいます。書き置きの御朱印もあります。いただく際は礼儀作法を守り、大切に扱いましょう。

御朱印は神仏とのご縁の記録としてだけじゃなく、思い出にもなります。芸術的魅力が感じられる墨と朱色のコントラスト、書き手の筆遣い、印章のデザインなど美しさも魅力です。私は頂いた御朱印の和紙と墨に匂いに癒されています。

また、御朱印をいただくために、作法を守って丁寧に参拝することで、神仏への崇敬の念が深まります。マナーとして、御朱印をいただく前に本殿や本堂で必ずお参りを済ませましょう。

いかがでしたか?改めて整理してみると神社仏閣と一口にいっても奥が深いですね。今回調べたことでより一層街道歩きの楽しみが増えました。元気に歩けること、食事も美味しくいただけることを神様に感謝して、健康ウォークを続けていきたいと思います。

寺院編はこちらです↓↓