大山街道 番外編 女坂 大山ケーブル駅→大山阿夫利神社

大山街道 番外編 女坂は、大山ケーブル駅→大山阿夫利神社

距離は3,7Km、所要時間1:52時間 6,773歩、消費カロリー977kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

大山ケーブル駅→大山阿夫利神社

最終回、帰りは山頂から阿夫利神社下社を経由して女坂を下る予定でしたが膝の痛みにより中止。ケーブルカーで下山となってしまい途中の「大山寺」を訪ねることが出来ませんでした。山の木々も色づき始めたようなので、番外編ということで女坂へ再挑戦です。

前回同様、小田急伊勢原駅から路線バスで大山ケーブル駅へ。もはや通い慣れた道的な、こま参道。今回は階段数ではなく、踊り場の数を数えながらの登ります。ケーブル駅到着までに27か所の踊り場があり、コマのイラストで数を示しています。大きなコマが10、小さなコマが1、コマの数を数えながら歩くのも楽しいものです。

大山ケーブ駅に到着、平日ですが外国人観光客の方も多く賑わっています。今日は乗り場ではなく、駅の左手に進み登山口に向かいます。山奥に続く長い階段からのスタートとなります。

女坂に七不思議ありとの案内板が、1.弘法水 2.子育地蔵 3.爪切り地蔵 4.逆さ菩提樹 5.無明橋 6.潮音洞 7.眼形石、七不思議を探そう!大山観光青年専業者研究会とあります。なかなか興味深い企画、登る楽しみが増えます。

最初の石段踊り場に「男坂」右、「女坂」直進の案内板が登場、大山寺20分、下社40分の案内です。ここが坂の分岐点、先には山を背にした追分社「八意思兼神社」(やつごころおもいがね)が見えてきました、まさしくここが追分。

参拝を済ませて左方向の女坂へ進みます。空気も澄んでいて、水の流れる音も心地よく快適な山道歩きが楽しめます、左右に点在する古いお地蔵さんを見ながら進みます。

早速一つ目の七不思議、「弘法の水」が登場。案内板には、「弘法の加持霊水」ともいい、弘法大師が岩に杖を突いたら、その跡から清水がこんこんと湧き出たという。夏でも枯れることがなく、いつでも水の量が変わらないという。との案内です。

慎重に梯子を下りると、古い石碑と共に大切に守られた湧水が祀られていました。蛇口をひねると当たり前のように出てくる水道水、それを当たり前のように使っている私たち。全国伝わる弘法大師ゆかりの水のお話、水は命を支える貴重なもの。改めて水の大切さと向き合い、感謝を忘れないようにしなくてはいけませんね。

続いて登場したのが「子育て地蔵」。案内板には、最初は普通のお地蔵様として安置されていたが何時の頃からか顔が童(わらべ)に変わっていた。この地蔵に祈ると子供がすくすくと丈夫に育つといわれる。との案内です。確かにあどけないお顔で優しい気持ちになります。

急な坂道が続きますが、岩場の道ではなく、よく整備された石段が続くので登りやすくて安心、前回の山頂への山行と比べると楽な気がします。

石の階段の先に第三の不思議、「爪切り地蔵」が現われました。案内板には、弘法大師様が道具を使わず、一夜のうちに手の爪で彫刻されたと伝えられている。何事も一心に集中努力すれば実現できるとの教えである。と書かれていました。今まで色々山は登ってきましたが、山中の登山道でこのような石仏が現われるのは初めての経験、とても不思議な気持ち、背筋が伸びて心がリセットされた気がしました。

森も深くなり山の木々も色づき始めています。樹木が鬱蒼と茂るなか現れたのが「逆さ菩提樹」。女坂の不思議その四です。案内板には、上が太くて下が細く逆さに生えたように見えることから逆さ菩提樹という。現在は二代目である。とありました。

まもなく大山寺ですが、その手前に山中の厳しい自然に耐え抜いてきた感じの佇まいの寺院がありました。「宝珠山来迎院」と書かれているようで、「前不動明王」の扁額がいい感じに劣化して自然と一体化しています。

お隣は、元は二重滝にあり1641年に再建された「龍神堂(八大堂)」、倶利伽羅堂です。朱塗りのお堂には紅葉が似合います。奈良時代に大山寺別当の良辯僧正が大山龍神を感得、以後八大龍王と呼び大山の守護神にして雨乞いの本尊なりとあります。雨乞いのご本尊、八大龍王が祀られているありたいお堂ということですね。

お堂横の階段を登るとケーブルの案内、横は童子がずらり並んだ「大山寺」への見事な石段です。紅葉には少し早かったようですが、もみじとのコントラストは素晴らしい景観です。ポスターにもなっているスポット。

本堂へ続く石段をスルーして真っすぐ進むと、ゆるやかな石段とスロープがあり、本堂まで迂回路になっています。ケーブルで来て、階段が苦手な方でも参拝できる配慮ですね。

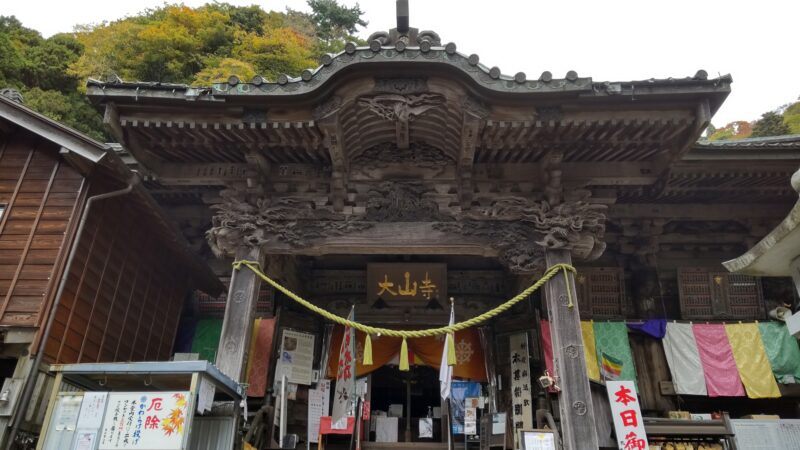

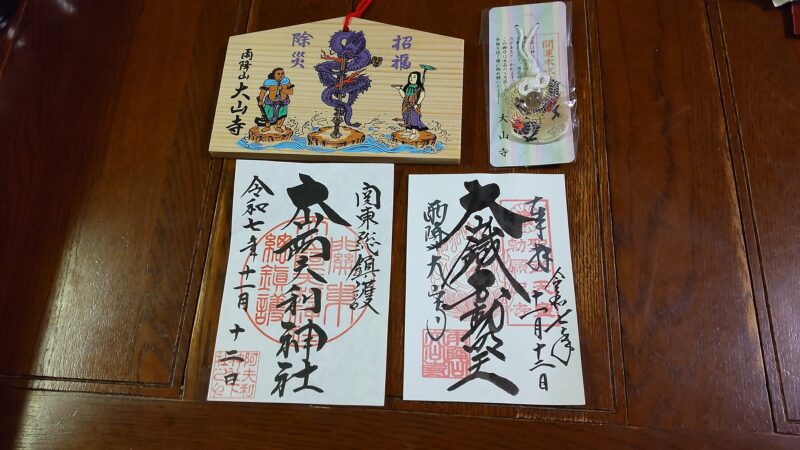

大山寺は、奈良の東大寺を開いた良弁僧正が755年に開山したのに始まるそうです。途中七不思議で出会った弘法大師は三世として入られたそうです。ご本尊の大山不動像は苦難を分け隔てなく助けてくださるありがたい仏様、しっかり日頃の感謝を伝えお参りしていきましょう。

「本堂」はさすがに風格があり、彫刻も見事で必見です。今にも飛び出しそうな勢いのある龍、滝に打たれるお坊さんの表情もすばらしい。境内はきれいな水があふれ出る「手水鉢」、大師堂、過去には家光公が奉納した梵鐘があった「鐘楼」、1795年建立の「宝篋印塔」、倶利伽羅の滝があります。お堂の前から見るもみじと湘南方面は絶景。

本堂を後に山道を進み朱色の橋を渡ります。この橋が不思議その五「無明橋」。案内板には、話をしながら通ると橋から下に落ちたり、忘れ物や落し物をしたり、悪い事が起きたりするという。とありました。

山間に響くお経は先ほどの大山寺から、なんとも厳粛な気持ちになります。

すぐ先の左手山肌に見えてきた案内板、大きな岩に穴が開いています。ここが不思議その六「潮音洞(ちょうおんどう)」。案内には、洞に近づいて心を鎮め耳を澄ませると遠い潮騒が聞こえるという。この洞の中にどのような神秘が隠されているのであろうか?とあります。

私も耳を澄ませてみたのですが残念ながら潮騒は聞こえてきませんでした。ここまで結構登ってきました!息が上がっており、潮騒ではなく心臓の鼓動だけが響いております。

登りの勾配がきつくなってきました。右に見えてきた仏さま、最後の不思議その七、「眼形石(めがたいし)」です。案内板には、人の眼の形をしたこの石に、手を触れてお祈りすれば、不思議に眼の病が治ると言い伝えられている。とあります。最近すっかり視力が衰えてきた私。どれ?どれ?よくわからないので、いくつか石に触れておきました。老眼鏡の数字が増えませんように…

ちょうど横をケーブルカーが通り過ぎます。思っていたよりスピードが速くてビックリ、山の中を颯爽と走る姿カッコいいですね。

眼形石を過ぎると急登が続きますが、ゴールの下社まではあと一息。先が見えると元気が湧いてきます、気合を入れて高度を上げていきましょう。

最期の石段を登り終えれば、右が見晴台方面、さらに石段を登ると阿夫利神社です。下りの方用の男坂と女坂の案内板、大山ケーブル駅まで30分とありました。

参道の階段脇のもみじは色づき始めており赤や黄色の紅葉景色がいい感じになってきました。前回と比べると明らかに葉っぱの色が違いますね。神社前の展望デッキからは江ノ島方面が紅葉パノラマ状態でした。

前回はここ下社から山頂を目指したのでゆっくり参拝できませんでしたが今回はこちらがゴール、ゆっくり参拝したいと思います。神社の右に大山名水への入り口がありますので入ってみましょう。

半地下へ進むと龍の口から水が滾々と湧き出ています。ペットボトルを買うと、このご霊泉を持ち帰ることが出来ます。この大山名水「神泉」、長命延寿の水と呼ばれており、山内只一ヶ所の貴重な水源より引水いたしましたと案内書きがありました。

奥へ進むと、さざれ石、大黒天と恵比寿天、ボケ封じの双代道祖神、半地下センターにある本殿では燈明を奉納することができました。

出口右には、大山阿夫利神社と縁が深い富士山のご祭神が祀られている「浅間社」があります。もみじの紅葉がちょうどいい感じです。

帰りはケーブルカーに乗って帰ります。乗り場からの眺めも本堂前とは違ったアングルでいい感じ。帰りのこま参道、前回あまり物色できなかったおみやげも見ながらゆっくり歩きます。

江戸時代からの伝統がある職人さん手作りの「大山こま」。金回りがよくなる、金運がついて回ると評判の色鮮やかな「大山こま」を買って帰ることにしましょう。よく回るこまを選んだので、我が家の先行きは明るそうです。

途中の踊り場で、地元の農家の方が直売をやっていました。自家製の干し柿、干し芋、いちじくのシロップ煮(試食を一口食べて即買い)、レッドキウイを購入。

女坂を登り七つの不思議を確認、歴史ある大山寺に参拝、阿夫利神社下社のご霊泉「神泉」にも触れることが出来ました、再挑戦して本当に良かったです。

紅葉には少し早かったかもしれませんが、秋の美しい山の風景も堪能できました。これで大山街道歩きは、全10回+番外編で完了となり気持ちもスッキリ。現在進行中の鎌倉街道歩きに集中できそうです。いよいよ寒くなり鍋の季節が到来、帰ってから少し贅沢して大山豆腐の湯豆腐で一杯何ていうのもいいですね。