年金生活者になったことを機に始めた本格的な旧街道歩き。健康管理と物見遊山を兼ねた健康ウォークは63歳から歩き始めてあっという間に3年、道中訪れた神社仏閣は600ヶ所を超えました。備忘録を兼ねてインスタに残した記録も500ヶ所を超え、写真だけ眺めるのも楽しいものです。

↑↑ クリックするとインスタへ

神社仏閣、名称や宗派が色々ありますが今更ながら良く分かっていないことに気が付きました。多くの人が「無宗教」と答えると思いますが、初詣やお祭りなど近所の神社やお寺に日常的に参拝したりしていますよね。冠婚葬祭など、異なる宗教文化や行事を受け入れる柔軟性があるのが我々日本人ではないでしょうか。

今までは細かいことを気にすることはありませんでしたが、少し調べてみることにしました。神社仏閣について理解を深めることで、より楽しく街道歩きが続けられると思ったからです。AIがあるので簡単に調べてまとめることができます、本当に便利な世の中になりました。

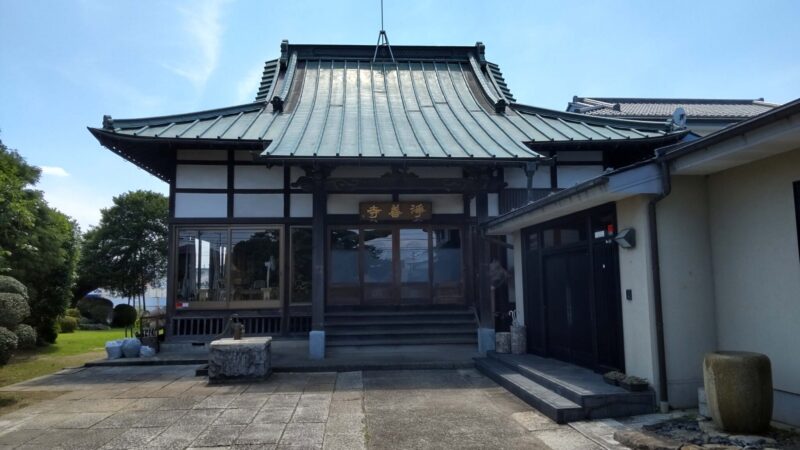

今回は寺院編。寺院は仏教の宗教活動の中心となる建物で仏像が祀られています。天台宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、臨済宗、 曹洞宗など仏教には13の主要宗派があるそうです。

観光地化している有名な寺院、信者の方が多い大きな寺院、地元に根付いた檀家寺などの見方もありますね。また、寺院の名前の最初に山号がつくのは、昔は殆どの寺院が山の中に建てられており、寺院の所在地を示すためにつけられたものだそうです。

寺院編は宗派について少し調べてみたいと思います。

宗派 平安仏教系(密教系)

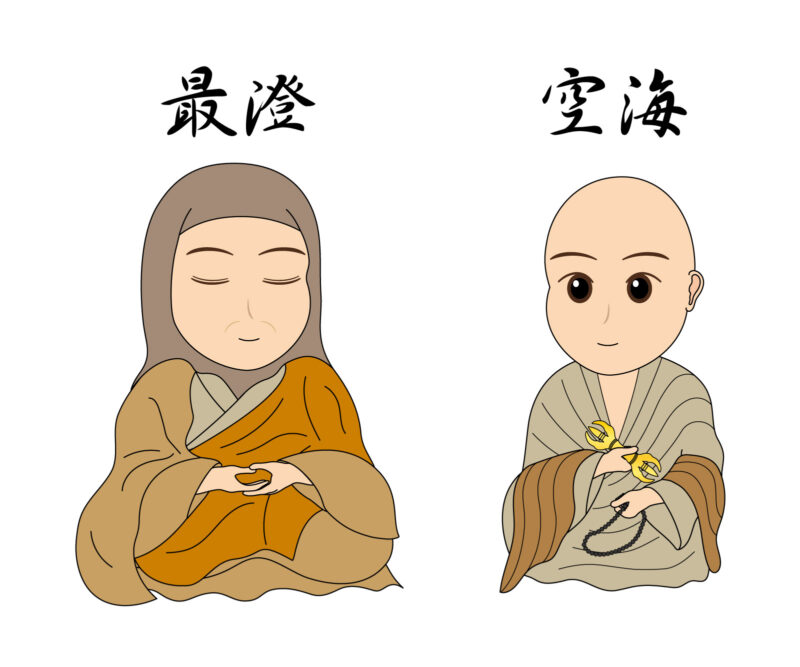

天台宗(てんだいしゅう)

平安時代初期に伝教大師最澄により日本に伝えられ大乗仏教の宗派の一つ「天台宗」。仏の教えを顕教(けんぎょう)と密教(みっきょう)の2つに分けて考え、顕教は、「自分を救い他人を利する」という教えで、密教は「仏と自己の一体を観念し、仏の力で仏の境地に達する」という教えです。

この2つの教えで、故人の罪や穢れを払い、故人や縁者と一緒に仏道に達するという考え方です。本尊は阿弥陀如来や釈迦如来で、経典は法華経です。総本山は比叡山延暦寺です。

・・・街道歩きで立ち寄った天台宗寺院・・・

真言宗(しんごんしゅう)

平安時代に弘法大師空海が開いた密教の宗派です。数多くの分派が存在します。故人を密厳浄土(三密の万徳によって荘厳された大日如来の浄土)に送り届けるため、今世で身についた悪い考えや習慣などを葬儀によって浄化し、仏様の加護を得られるように供養します。

本尊は、大日如来ですが、大日如来の徳性の一部とされている仏や菩薩、明王も祀られています。経典は大日経と金剛頂経の2種類あります。総本山は複数ありますが、高野山真言宗の総本山である金剛峯寺、東寺真言宗の総本山である東寺です。

・・・街道歩きで立ち寄った真言宗寺院・・・

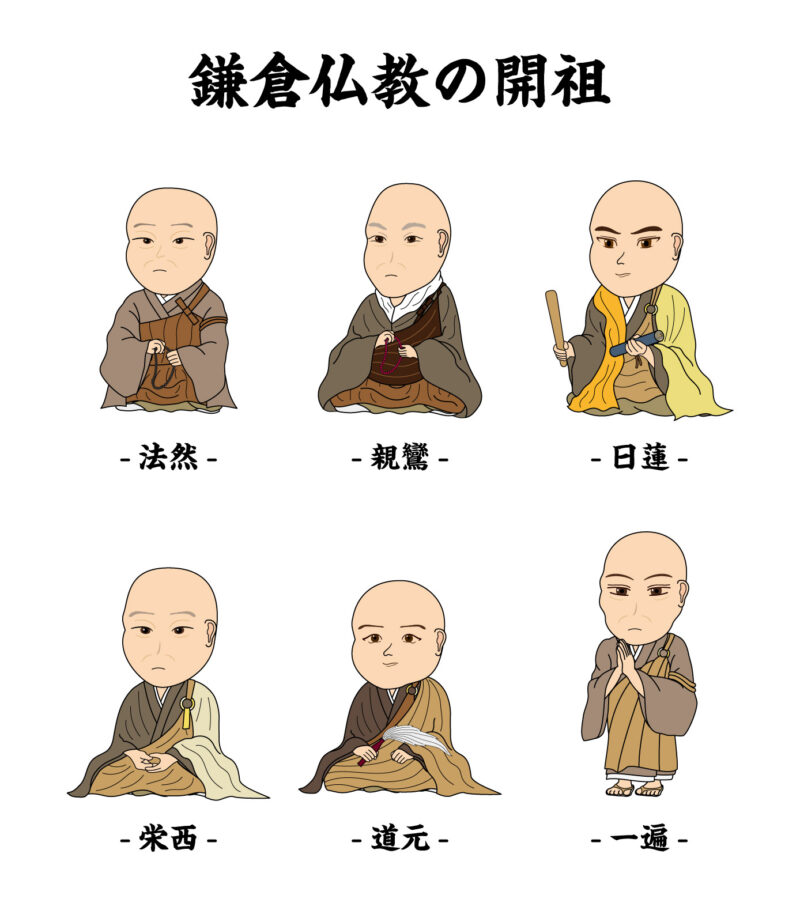

宗派 鎌倉仏教系(浄土系)

浄土宗(じょうどしゅう)

1175年、法然上人が開いた大乗仏教の宗派である「浄土宗」は、「浄土専念宗」とも呼ばれています。「南無阿弥陀仏」と念仏を唱え、阿弥陀仏への帰依や感謝を表すとともに、阿弥陀仏の力で仏の救済を受け、死後は浄土に生まれることができる、という教えです。

本尊は、阿弥陀如来と阿彌陀佛で、無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経の3部経を経典としています。総本山は知恩院です。

・・・街道歩きで立ち寄った浄土宗寺院・・・

浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)

鎌倉時代に親鸞聖人が開いた宗派「浄土真宗」は、仏教で禁止された「肉食妻帯」のほか、「悪人正機」を唱えています。

ご本尊は、阿弥陀如来です。阿弥陀如来は全ての人々を救うことができる「本願力」(本願が成就し仏と成ったことによって得た力)を持っているとされ、この本願の力によって救われる「他力」(仏・菩薩の加護の力を指す)を説いています。総本山は龍谷山本願寺、通称西本願寺です。

真宗大谷派(しんしゅうおおたには)

浄土真宗本願寺派に次ぐ規模の浄土真宗の宗派で、戦国時代から江戸時代にかけて、分裂した歴史があります。

本山は京都にある真宗本廟(東本願寺)で、ご本尊は、阿弥陀如来です。浄土宗の教えである「他力本願」がさらに強い「絶対他力」が教えで、念仏を唱えていなくても阿弥陀如来を信仰しているだけで成仏できるという教えです。総本山は東本願寺です。

・・・街道歩きで立ち寄った浄土真宗寺院・・・

時宗(じしゅう)

1274年、一遍上人(いっぺんしょうにん)によって開かれた大乗仏教の宗派である「時宗」は、踊り念仏で知られています。「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることに専念することで、誰もが阿弥陀仏の救済(他力)によって極楽往生できるという教えです。これは、すべての人がすでに救済されているという一遍上人の思想に基づいています。

本尊は、阿弥陀如来です。経典としては、『無量寿経』、『観無量寿経』、『阿弥陀経』の浄土三部経や、一遍上人の言行録である**『一遍上人語録』が重視されます。総本山は清浄光寺(通称:遊行寺)です。

・・・街道歩きで立ち寄った時宗寺院・・・

宗派 鎌倉仏教系(禅宗系)

臨済宗(りんざいしゅう)

明庵栄西によって中国から鎌倉時代以降に日本へ伝えられ、その後、江戸時代に白隠禅師によって確立しました。曹洞宗と同じく座禅で悟りを開き、知識ではなく、悟りを重んじています。お葬式は、亡くなった人を仏の弟子にするための授戒の儀式と、仏生(言葉による理解を超えたことを理解する能力)に目覚めさせ、仏の世界へと導くための引導の儀式が中心です。ご本尊は、釈迦牟尼仏です。総本山はいくつかありますが最も有名なのが妙心寺。そのほか大本山として東福寺、南禅寺、相国寺、円覚寺、建仁寺などがあります。

・・・街道歩きで立ち寄った臨済宗寺院・・・

曹洞宗(そうとうしゅう)

800年ほど前に、道元禅師によって中国から日本へ伝えられた座禅で悟りを開く宗派で、お釈迦様が坐禅の修行に精進し、その結果悟りを開いたことに由来しています。そのため、何も考えずただひたすらに座禅をする黙照禅で行われます。御本尊は、釈迦如来です。総本山は大本山が二つあり、永平寺と総持寺です。

・・・街道歩きで立ち寄った曹洞宗寺院・・・

宗派 鎌倉仏教系(日蓮系)

日蓮宗(にちれんしゅう)

鎌倉時代に日蓮聖人によって開かれた「日蓮宗」は、お釈迦様が説かれた法華経を拠り所にし、南無妙法蓮華経と唱えることが、教理となっています。本尊は、久遠の本師釈迦牟尼佛です。総本山は身延山久遠寺です。

・・・街道歩きで立ち寄った日蓮宗寺院・・・

仏教とは

仏教の創始者は釈迦(しゃか)、またはゴータマ・シッダールタ。紀元前5世紀頃に古代インドで生まれました。29歳で出家し、厳しい修行の末に悟りを開き、「仏陀(目覚めた人)」となりました。仏教は、この仏陀の教えがもとになっています。

仏教の核となる教えは四諦(したい)と八正道(はっしょうどう)、人生の苦(ク)を乗り越え、悟りを開くことを目指す教えです。

四諦(したい)とは苦しみの原因と、それを乗り越える道筋を示します。

この世のすべては苦であるという真実が苦諦(くたい)。苦の原因は、煩悩(ぼんのう)や執着(しゅうじゃく)にあるという真実が集諦(じったい)。 煩悩を滅した悟りの境地(涅槃)があるという真実が滅諦(めったい)。悟りに至るための修行の道(八正道)があるという真実が道諦(どうたい)。この四つが四諦です。

八正道(はっしょうどう)とは悟りへ至るために実践すべき正しい八つの道。

具体的には、正見(せいけん)(正しい見方)、正思惟(せいしゆい)(正しい考え)、正語(せいご)(正しい言葉)、正業(しょうごう)(正しい行い)、正命(しょうみょう)(正しい生活)、正精進(しょうしょうじん)(正しい努力)、正念(しょうねん)(正しい気付き)、正定(しょうじょう)(正しい精神統一)の8つの徳目を指します。これらは相互に関連し合っており、バランスよく実践することが重要です。

八正道の内容

・正見:偏見にとらわれず、ありのままを客観的に見ること。

・正思惟:欲や怒り、敵意に惑わされず、正しく考えること。

・正語:嘘、悪口、無駄話などをやめ、人のためになる言葉を使うこと。

・正業:他人に迷惑をかけない、正しい行いをすること。

・正命:世の中の役に立つ、健全な方法で生活すること。

・正精進:良い方向へ向かうための努力をすること。

・正念:ぼんやりせず、今この瞬間の自分や物事に注意を向けること。

・正定:心を集中させ、精神を安定させること。

根本的な考え方は縁起、因果応報、輪廻転生の3つです。

縁起(えんぎ)とは、すべての物事は、原因や条件が相互に関係し合って成り立っており、固定された実体はないという考え方(無常、無我)。

因果応報(いんがおうほう)とは、良い行いには良い結果が、悪い行いには悪い結果がもたらされるという法則。

輪廻転生(りんねてんしょう)とは生と死を繰り返す迷いの世界(六道)から抜け出し、悟りの境地(涅槃)を目指します。

寺院をお参りする際のマナー

宗派や地域によって多少の違いはありますが、一般的に共通する基本的な作法があります。

山門(さんもん)や総門(そうもん)をくぐる前に立ち止まり、合掌して一礼します。帽子などを着用している場合は、門をくぐる前に脱ぎましょう。

手水舎で身を清めます。神社とほぼ同じ作法ですが、手を拭く際はハンカチを使います。

本堂の手前にある常香炉で線香を焚く場合は、火のついた線香を口で吹き消さず、手で仰いで火を消します。香炉に立てたり、寝かせたりして供えます。

本堂での参拝は、お賽銭箱に静かに入れます。金額に決まりはありませんが、丁寧に扱います。基本的には、合掌のみで拝みます。神社のように「二拝二拍手一拝」は行いません。柏手(かしわで)は打ちません。胸の前で静かに手を合わせ(合掌)、頭を下げて(礼拝)、心の中で感謝や祈りを捧げます。

境内を出る際も、山門をくぐり終えてから本堂の方向に向き直り、合掌一礼をしてからお寺を後にします。

—————-

今まで訪れた寺院も色々宗派があることを具体的に確認でき、より興味が深まりました。確かに宗派により寺院に漂う雰囲気が違う気がします。禅寺は何となく厳しい空気が流れているとか、浄土宗のお寺は優しい感じがするとか、浄土真宗のお寺は親近感があるとか、あくまで私見ですが感じるものが違うから不思議です。

また、別当という言葉に度々出会います。神社に付属しておかれていた寺院の責任者のことで、神仏習合の時代は別当寺が神社の管理運営を行い、仏式の祭祀も行っていたそうです。つまり、神社と寺院が一緒に存在していたということ、今でも神社と寺院が並んでいる場所は多いです。

次回は、この神仏習合について、神仏分離令、廃仏毀釈など調べてみたい思います。

神社編はこちらです↓↓