大山街道 その9 伊勢原→大山ケーブル駅

大山街道その9は、伊勢原→大山ケーブル駅

距離は11,4Km、所要時間3:28時間 14,519歩、消費カロリー685kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

伊勢原→三の大鳥居

まずは小田急線の「箱根そば」で朝食、駅そばの中では麺・つゆ・ボリューム共にレベルが高いと思います。

そばつゆがシミシミのコロッケはサラリーマン時代にお世話になった懐かしい味わい!久しぶりにコロッケを崩す快感を味わい元気もりもりで伊勢原駅から大山道「三軒茶屋」へ向かいます。

ここは、伊勢原、七沢、日向方面などの主要な道が交差する場所、昔は三軒の御茶屋さんがあったそうです。今は畑の中を通るさみしい小路ですが、昔は参詣者や旅人が一休みできる街道のオアシス。

地名は今でも残っています。そして、手作りの三軒茶屋と案内が地元愛を感じます。街道ウォーカーにとってはありがたいポイントなんです、感謝!

住宅街を進むと東名高速が見えてきました。厚木18の表記がある高架をくぐると、すぐ先の二股に「〆引の道祖神兼道標」があります。風化が激しい男女ペアの双体道祖神の下には「七五三引」村の文字が見て取れます。これで、しめひきと読むそうです。

迷いそうな住宅街の中の細い道ですが、おなじみの赤い「大山街道の案内」がありました。案内に従って路地を進むと「三所石橋造立供養塔」と案内板があります。

この場所とこの近辺に架けられた三か所の石橋を供養するために1802年に建てられたもの。道に沿って流れる用水には今もきれいな水が流れています。

右奥に立派な大屋根が見えてきました。太田道灌が開いたとされる曹洞宗の寺院、「洞昌院」です。江戸城を築き、日本の首都東京の基礎を作った人物ともいえる道灌。

主君上杉館で謀殺された道灌の最後には様々な伝承があるようです。ここ洞昌院まで逃げ延びましたが、門が閉まっており中に入れず力尽きて刃に倒れたとも言われているそうです。以後、洞昌院には山門に扉をつけてはならないとか。

裏手奥の大きな敷地には太田道灌公の墓「太田道灌胴塚」があり、宝篋印塔がまつられています。以前訪れた道灌の菩提寺大慈寺の近くには首塚がありましたから、これで本当の供養になりそうです。

すぐ先の道路沿いには「七人塚」も。道灌が暗殺された際に、上杉方の攻撃を一手に受けて討ち死にした家臣7名の墓です。

街道は大山へ向かって続いており前方には「上粕屋神社」の鳥居が見えてきました。元禄四年、社殿を再建し山王権現と称し、明治に入り日枝神社と改称。その後熊野神社と白山神社を合祀して、上粕屋神社と改めています。広い境内は大木に囲まれており本殿前のご神木が見事。

県道に戻る途中「大山道と千石堰用水路」の案内があります。この大山道は、東海道戸塚からの大山道と今回歩いてきた青山から厚木を経ての大山道が下糟屋宿で合流した大山参詣道となります。

灌漑用水は小田原後北条時代または江戸初期につくられたものと思われているそうです。

県道611号、大山坂戸線へ戻り、上粕屋、石倉の交差点を過ぎて新東名の高架の先右手に見えてきたのが「子易明神 比比多神社」。(こやすみょうじん ひびたじんじゃ)

天平年間の創建で、子宝と安産の神様として有名。大山を開いた良弁の父という説がある相模国の守護、染屋太郎時忠が勧請したことに始まります。拝殿の柱は、安産のお守りとして参拝者が少しずつ削って持ち帰ったため細くなっており、現在持ち帰りは禁止とありました。

神社の右手の高台に見えるのが「宗源寺」です。思いのほか急勾配の坂を進み、右手の地蔵堂のさらに先、最後の階段を上ると本堂に到着です。左手には青の帽子をかぶった小僧さんと阿弥陀堂、立派な阿弥陀座像がいらっしゃいました。

街道に戻ってを山に向かって進めば「易往寺」がありますが、草木に覆われた本堂がひっそり佇んでいます。地蔵院だけに境内には味わい深いお地蔵さんもいらっしゃいました。道路沿いの名号塔は見事です。

細い路地を住宅街へはいると旧道で「比々多神社」があり、坂道を進み大通りに戻ります。趣のある旧道をゆっくりと山に向かい進むと左手に大きなご神木が。「諏訪神社」です。

いよいよ「大山阿夫利神社 三の大鳥居」までやってきました。江戸火消し「せ組」が建立したことから「せ組の鳥居」と呼ばれ、ここから先が大山の境内地となります。

三の大鳥居→大山ケーブル

宿坊が登場してきたせいでしょうか、街の雰囲気が変わってきました。先導師と書かれた看板やずらりと並ぶ、講の名前が刻まれた石柱の塀が異世界へ来たぞって感じ。

「二ツ橋」の脇には「大山新町の道祖神」があり、なんとも素朴な橋と時代を経た道祖神で門前に向かう実感がわいてきます。

少し先には温泉街を思わせる真っ赤な欄干は鈴川に架かる「新玉橋」です。ここまで来ると川の流れも清らか、この道幅も心が和みます。

街道は清水屋さんの突き当りを右方向へ、「大山旧参道」へ入っていきます。ここ清水屋さんは大きなかき氷が人気で、今日も行列ができていました。

「丹沢大山国定公園のゲート」をくぐり、クマ出没注意の看板にビビりながら緩やかな登り坂を進みます。宿坊が続く、旧参道ならではの快適な街道歩きを楽しみましょう。

右手には「大山阿夫利神社 社務局」、その先が「愛宕滝」です。参詣者たちが身を清めた滝とのこと、結構な水量で勢いがあります。

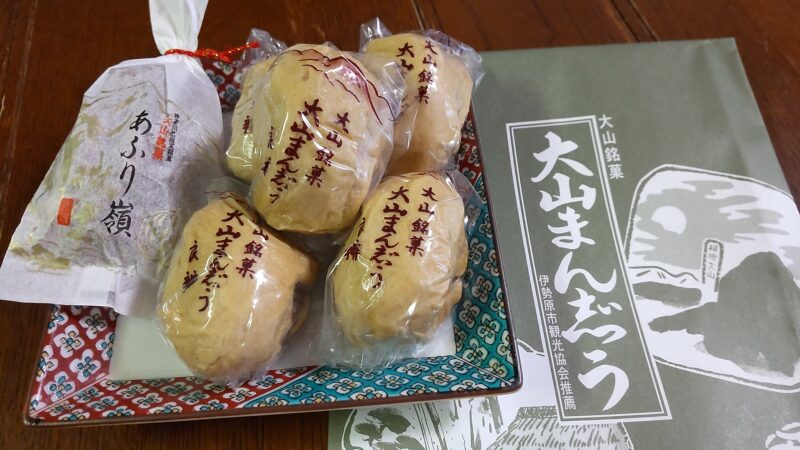

大山豆腐の夢心亭さんの先に、名物の「大山まん志う本舗 良辯」さんがありますので、お土産を購入。手作り感たっぷりの、やわらかで素朴な味わいのおまんじゅう、人気なのがよくわかります。

川向うは、北斎も描いている「良辯滝」、隣には「開山堂(良辯堂)」。大山寺を開山した良辯僧正が最初に水行を行ったで、歌舞伎「大山と家光」で大山良辯滝の場として演じられています。

愛宕滝と同様、滝が流れ落ちる音には癒されます。滝口には龍の口、火消しの「に組」の文字。開山堂には良辯42歳の時の像が安置されています。

左へ分岐する細い坂道は「とうふ坂」、登り坂ですが気持ちよく歩けます。坂が終わると街道は「こま参道」に入り、大山ケーブル駅に向かうことになります。

階段は362段、お土産屋さんや食堂が並ぶ楽しい参道です。また、大山にまつわる問題が階段に書かれており勉強になります。途中、こまの模様タイルがありますが、これは踊り場の数で27か所あります。

こま参道のこま、大山信仰から発展した大山こまに由来して、名物となっており多くの土産物屋さんで売っています。よく回る→金運がついて回る、縁起物でよく売れるそうです。今も昔もお金と縁起物は人気なんですね。金運UPを祈願して一つ購入しましょう。

参道の途中で横道を進めば「茶湯寺(涅槃寺)」です。伊勢原市の指定重要文化財「木造 釈迦涅槃像」があり江戸時代の作。階段途中には多くの石仏がみられます。

「大山観光電鉄大山ケーブル駅」に到着、今日はここまで。

大山に来たからには、大山とうふを頂かなくては帰れません。のどもカラカラで生ビールを欲しております。バス停の近くまで戻り、「とうふ・ゆば会席 青木館」で遅めのランチタイムにします。

コースは松・竹・梅の3コースで品数が変わります。松と竹を頂くことにします。湯どうふをはじめ、ゆばの白和え、とうふグラタンからとうふ山かけそばまで、季節の味わいを満喫できます。

とうふ、生ゆば、生麩をたっぷりの白ごまで和えたゆばの白和えは美味しいだけじゃなく、栄養たっぷりで疲れた身体にしみわたる味。デザートのくずもちは口に入れた瞬間にとろけます。

落ち着いた雰囲気の広々とした2階のテーブル席からは、眺めもよくゆっくり食事が楽しめました。

大山観光案内所の先が大山ケーブルバス停、ここから伊勢原駅へ向かいます、お疲れ様でした。

次回は再度こま参道を登って、ケーブルカーで阿夫利神社駅まで行きます。さらに登山道の表参道から大山山頂を目指し本社へ参拝、大山街道歩きを終了する予定です。ご期待ください。