鎌倉街道 その1 所沢→新小平

鎌倉街道は、鎌倉に幕府が置かれたことで整備・利用された、鎌倉と関東各地とを結ぶ道路の総称。幕府の御家人が「いざ、鎌倉!」という緊急時に速やかに馳せ参じるための軍用・交通の要路として機能しました。

古代の官道や地方道を活用・整備したもので、尾根道や台地を通り、地面を掘りくぼめて造った掘割と呼ばれる構造が特徴的に見られます。

鎌倉から武蔵国(現在の関東地方の一部)を通る主要なルート、主な三路線として知られているのが上道(かみつみち)、中道(なかつみち)、下道(しもつみち)です。

今回は、新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼすために進軍した際に通った道筋としても知られている、 上道を所沢から鎌倉まで歩こうと思います。

主なルートは、久米川→恋ヶ窪→府中→関戸→小山田の里→町田→瀬谷→化粧坂→鶴岡八幡宮。個人的には日本史の中でも、源氏、北条、足利、そして応仁の乱へ続くこの時代が好きなので、今回どの様な発見があるか楽しみです。

鎌倉街道その1は、所沢→新小平

距離は12,6Km、所要時間3:10時間 15,223歩、消費カロリー1228kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

所沢→東村山

今回の出発点「西武所沢駅」は西武池袋線と新宿線が乗り入れており飯能・秩父や川越方面への主要駅。駅ビル、西武やエミテラスなどのショッピングセンターも充実しており住みやすそうな魅力ある街です。

エミテラスのショッピングモール内を抜け、きれいに整備された道を進みます。しばらく住宅街を歩き西武線を超えると右手に中学校が見えてきました。こちらにあるのが東山道武蔵路の説明で、校庭に「東の上遺跡」とよばれる東山道の遺構が発見されたとあります。

東山道は奈良時代に造られた官道の一つ、武蔵路は今の群馬県から東京都府中市にあった武蔵国府を結ぶ直線道路で幅が12メートルもあったそうです。

住宅街の中に現れた長屋門は「所沢郷土美術館」、主屋は川越藩主・松平大和守家の侍医を務めた家の建造物で国の有形文化財。残念ながら日曜と祝日のみの開館で本日はお休みでした。

街道沿いに山門を構える「長久寺」、門前には旧鎌倉街道の道標が立っています。時宗の寺院で総本山は東海道を歩いたときに藤沢で立ち寄った遊行寺、開祖は一遍上人です。

鎌倉時代開山の長久寺は本堂の他、客殿、廻国供養塔、子育て地蔵、稲荷神社、一遍上人像などを擁する三千坪の大規模寺院。所沢七福神の大黒天もいらっしゃいます。

街道は「勢揃橋」を渡ります、正面には緑に囲まれた丘陵地も見えてきました。この勢揃橋(せいぞろい)という名前、新田義貞が軍勢を勢揃いさせた場所といいます。鎌倉街道らしい名前に出会えました。

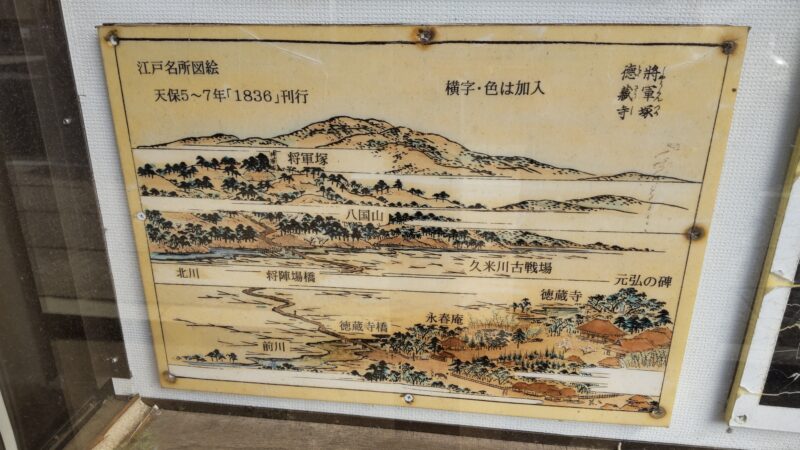

都立「八国山緑地」の登り口までやってくると案内図があり、緑地の大きさが分かります。駿河・甲斐・伊豆・相模・常陸・上野・下野・信濃の八か国の山々が望めたことから八国山ということです。

いきなり階段続きの登りですが、歩みを進めると木々の香りと木漏れ日に癒されます。尾根に差し掛かったあたりに「将軍塚」がありました。上州で挙兵した新田義貞がここに塚を築き旗を立てたことから将軍塚と呼ばれるようになったとのこと。

山を下りると住宅街の中の公園に「久米川古戦場跡」の標識と案内があります。この閑静な住宅街が古戦場だったとは時の流れを感じます。「小手指河原の合戦」で初戦勝利、翌日第二戦がこの辺りで行われたそうです。

「将陣場橋」を渡ります。下流にあるのが「勝陣場橋」、どちらも「しょうじんばばし」、戦いの道、鎌倉街道に架かるに相応しい橋の名前、身が引き締まる思いです。

橋の先に見えてきた山門は「徳蔵寺」、隣が「元弘の板碑保存館」。本尊は白衣観世音菩薩で新田義貞公が北条氏を攻めた際、戦勝を祈念して安置されたとありますから、新田氏に縁がある寺院です。

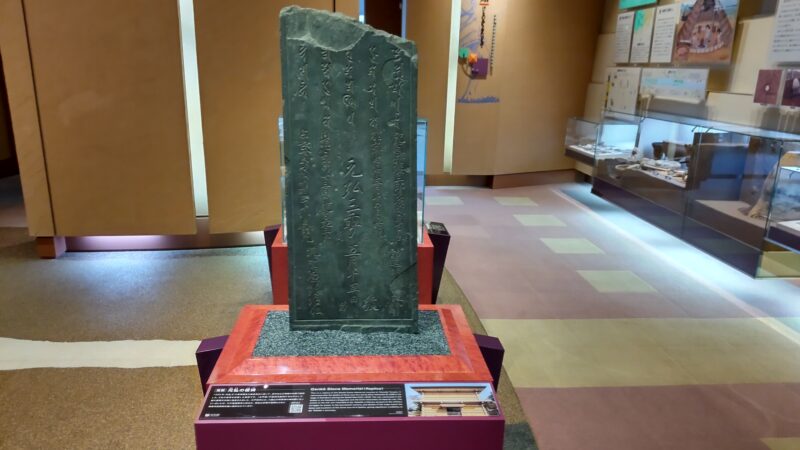

保存館には、「太平記」に記されている「元弘の板碑」が展示されています。鎌倉攻めで亡くなった齋藤氏3人を供養するために建てられたもので国指定重要文化財に指定されています。

西武線の踏切を超えて府中街道に出る手前にあるのは、武蔵野うどん「ますや」さん。先日テレビで紹介されていました。この辺りの名物が武蔵野うどん、腰の強い手打ちうどんに豚バラ肉がたっぷり入った肉汁うどんが名物、昔ながらの薪の火で沸かした鍋で麺を茹でているといいますから、一度食べてみたいもの。ですが、先を急ぐので今日はお店を眺めるだけです、残念。

西武線の線路わきにあるのが「久米川熊野神社」で久米川村の鎮守。新田義貞が久米川の合戦の時、後詰を置いた場所とされています。境内には伊勢神宮、神明宮、御嶽神社、稲荷神社も祀られており、富士塚もある大きな神社でした。

西武線沿いに落ち着いた雰囲気の旧街道を東村山駅方面に進むと「白山神社」があり、本殿隣には「牛頭天王」が祀られています。厄除け魔除けの神であるとともに、家内繁栄や招福の神としても信仰され、通称は天王さま。胸には「信心者 当病除」と彫られています。

東村山→新小平

次に向かったのが、線路向こうにある「諏訪神社」です。先ほど訪ねた徳蔵寺も管理下にあったとされています。社殿の奥には本殿が収められており板葺きの屋根が珍しい形をしています。

すぐお隣に「東村山ふるさと歴史館」がありますので立ち寄ります。常設展示室には古代・中世から現代へと時代に沿って古文書などが展示されています。今回訪ねてまわっている中世の展示も充実しあり、板碑や武将、鎌倉街道について大変参考になりました。

府中街道に続く旧道には「鎌倉古街道」の説明看板が立っていて、あの日蓮上人が佐渡流刑の際に久米川宿に立ち寄ったとの記述もあります。それにしても、後ろのお宅が立派で博物館と間違いそうになりました。

府中街道は東村山駅を通過しますが、あれを見に駅へ立ち寄りましょう。それは、「志村けんの像」。多くの笑いと感動をありがとう、と書かれています。もっと長生きしてほしかったですね。

江戸時代に尾張徳川家の御鷹場に指定されていたことから名づけられた「鷹の道」を過ぎ、西武新宿線の踏切を渡ると空堀川に到着。すぐ先の右手の大きな杜が「八坂神社」、階段上の大きな鳥居が目を引きます。

祭神は素戔嗚尊、創建は不明ですが1300年頃とも考えられており由緒ある神社、明治初期に天王宮から八坂神社に改められたそうです。先ほどの白山神社同様牛頭天王に所縁がある地のようです。

大きな交差点は「九道の辻」。その昔、鎌倉街道、江戸道、大山街道、奥州街道、秩父道など9本の道が交差していたとあります。

こちらの野火止用水沿いにある「九道の辻公園」にあった桜の古木は「迷いの桜」と呼ばれていました。新田義貞が鎌倉へ向かう際にこの九つの道に迷ったという伝説に由来しているそうです。石橋供養塔の馬頭観音もあります。

府中街道左手にはブリジストンの広大な敷地が拡がります。小川駅、Bridgestone Innovation Galleryを過ぎて裏手の住宅街、鎌倉街道を進むと本日のゴールJR武蔵野線の新小平駅に到着。

軍用・交通の要路として機能した鎌倉街道、歴史ある神社仏閣や関東武士進軍の足跡も多くみられ楽しい街道歩きができました。鎌倉まで先は長いですが御家人になった気分で頑張って進軍したいと思います。

次回は国分寺方面へ進んでいく予定です。