定年後はどうするか?このような未経験の事を考えるときは情報収集?勉強?シニアライフ老後参考書としては定年・還暦をテーマにした小説も見逃せません。

日常生活の喜怒哀楽を描き、私たちにいろんなことを考えさせてくれる参考書であり楽しい娯楽作品です。前回、第5弾小説に学ぶ「55歳からのハローライフ」に続き、「九十歳。何がめでたい」のご紹介です。

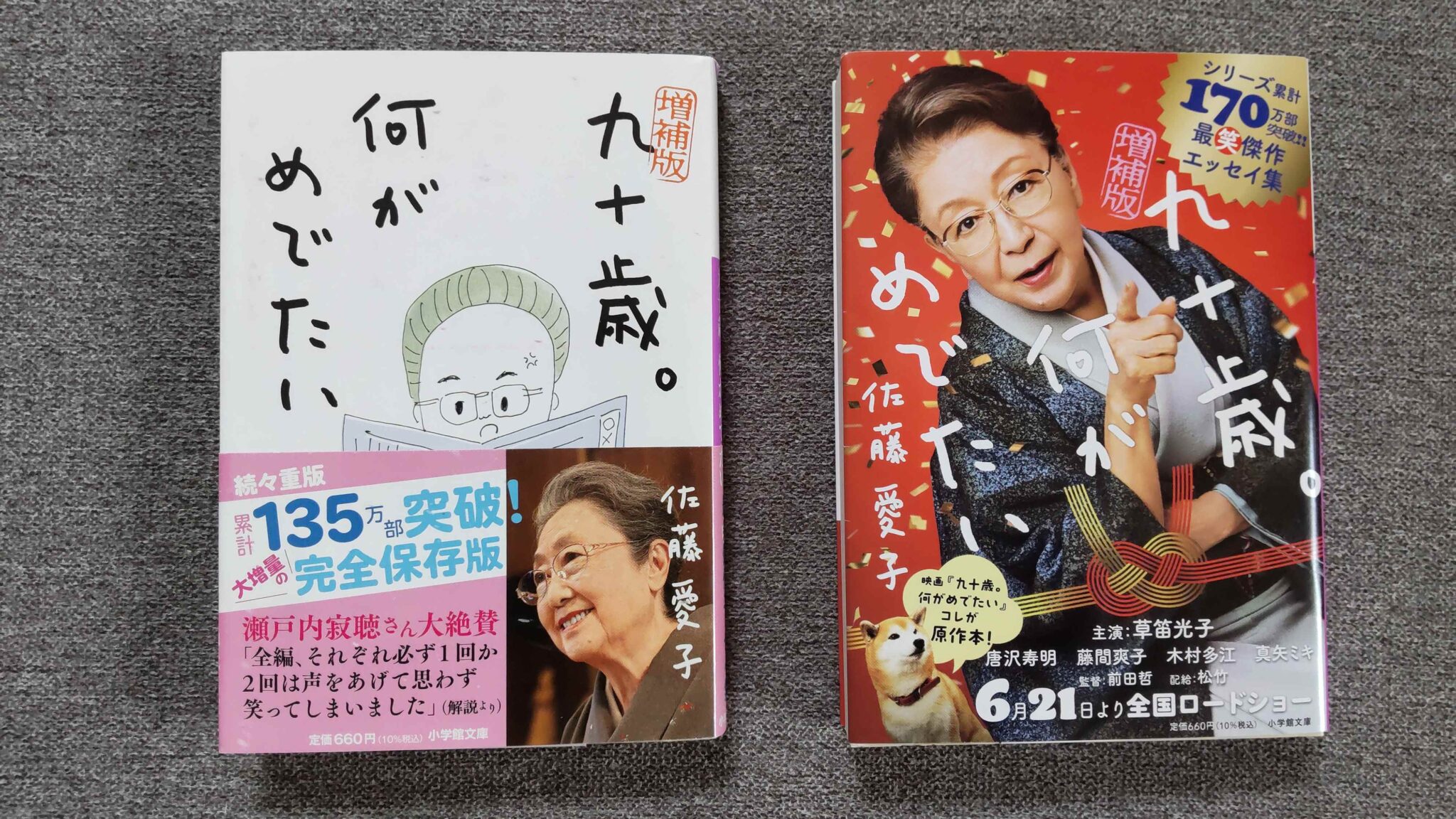

「九十歳。何がめでたい」 佐藤愛子

佐藤愛子さんは、1969年に「戦いすんで日が暮れて」で直木賞を受賞、2023年に満100歳の誕生日を迎えられました。2016年に「九十歳。何がめでたい」、2021年に「九十八歳。戦いやまず日は暮れず」を出版。「2024年に「九十歳。何がめでたい」が草笛光子さん主演で映画化が決定、6月21日全国公開です。

以前購入していたので再読となりますが、今回増補版シリーズ累計175万部突破と草笛さんの表紙に魅せられて2冊目の購入、まもなく九十歳を迎える母へのプレゼントにしたいと思います。

映画は、編集者役の唐沢寿明さんをはじめ石田ひかり、真矢みき、木村多江、オダギリジョー他豪華メンバー、三谷幸喜さんも出演されています。映画もぜひ見に行こうと思います。

私は今年65歳、いよいよ年金受給開始の新参者。九十歳といわれても、まだピンときませんが人生百年時代といわれている昨今、この自虐的なタイトルは非常に気になります。

佐藤さんの豊富な人生の実体験から、理不尽な話、腹立たしい話や人情噺が面白おかしく繰り出されます。ただ面白いだけじゃなく、今の社会に対して考えさせられるヒントが盛りだくさん、何と言っても百歳ですから。

このエッセイは私の歳から見ても同感できる内容も多く楽しめました。ネタバレにならない程度に、いつもどおりシニライフに参考となる心に残った場面を切り取って、過去の振り返り、これからの人生について考えてみたいと思います。

来るか?日本人総アホ時代

「文明の進歩」は我々の暮らしを豊かにしたかもしれないが、それと引き替えにかって我々の中にあった謙虚さや感謝や我慢などの精神力を摩滅させて行く。

p22

スマホ、新幹線「のぞみ」の東京と大阪間3分アップ、洗濯についての今昔などを例に話が展開。自分の体験談を通して、進歩の意義、年寄りが敬意を払われなくなったことを嘆きます。

私の世代でも、中学生の頃から生活の利便性が格段に上がり衣・食・住の全てが生活必需品のレベルを超え、好みが重視される豊かな世の中になりました。そして、気が付けば頭と身体をフル稼働させて対処していた物事が、スマホ一つで掌の中で解決してしまう時代になっています。

この「来るか?日本人総アホ時代」では思い通りにいかないことに対して、イライラすることが増えた自分。何でも当たり前と思っている、我儘な自分がいることに気付かされました。佐藤さんのおっしゃる通り「必要なのは人間の精神力」なのかもしれません。反省です。

覚悟のしかた

歳月は覚悟も勇気もなし崩しにしてしまう容赦ない力を持っている。私は九十年の人生でまざまざとそれを見てきた。恋も熱病である限りやがては熱は下がることも。

p137

新聞の「人生相談」の愛読者である佐藤さんが相談者とその回答者についての考えがつづられています。二十歳年上の会社経営者と恋仲になった二十代の看護師さんの相談内容です。

女性の家族、お相手の男性、ご本人、回答者それぞれに対する佐藤さんの分析と見解が、的を射たストレートな話で何とも痛快。だから、自分は回答者になれないと仰っています。

途中、「申し訳ない」のキーワードから自分の過去の借金を返さなかった知り合いについての事に話が脱線しますが、この「短期は損気」な佐藤さんの話がまた面白いんです。

恋愛を例として、佐藤さんの覚悟に対する思いが語られていますが、「覚悟のしかた」では、長い人生、後悔し苦悩する日が来ても負けないでめげずに生きていく。生き方、覚悟の仕方を考えさせられました。

いちいちうるせえ

それぞれの親からそれぞれの子供が育っている。こうしたらこうなる、ああしたからああなったというのは結果論であって、「親の心得」についてなんぞ、ことごとしく正論をぶったところでどうなるものではない。

p201

高嶋ちさ子さんの「ゲーム機バキバキ事件」がネット上で炎上したことに対する思い、専門家の正論や世の中で起きている出来事に対する社会の反応についての思いが述べられています。タイトル自体、耳障りが決していいとは言えない言葉ですが、嫌みなく許されちゃうのが佐藤さん。

何が正しくて何が間違いか、白か黒か的なコンプライアンス重視の現在の風潮は、佐藤さんの過去の経験から見れば堅苦しく生きにくく見えるのかもしれません。確かに、なるようにしかならないこともありますよね。重箱の隅をつつくようなことばかりでは息が詰まってしまいます。

「いちいちうるせえ」では、正論だと単純に受け入れるだけではなく、自分の考えもしっかりと持って正論といわれることと向き合うことの大切さを教えられた気がします。

おしまいの言葉

しかし「のんびり」の毎日では、起きても別にすることもなし・・・という感じで、いつまでもベッドでモソモソしている。つまり気力が籠らないのです。

p238

八十八歳で書き上げた「晩鐘」後の「のんびり」した生活、老人性ウツ病への思い、九十歳過ぎてからエッセイ連載の話があった経緯について綴られています。

その時閃いたタイトルが「九十歳、何がめでたい」、ヤケクソが籠っている連載、それがこの本だったんです。連載が始まると脳みそが動き出し、ヤケクソの力で連載は続き、このすばらしい胸がすくエッセイが出来たわけです。

大正生まれの著者から生み出されるパワフルな経験と世の中にモノ申す姿勢、これが愚痴に聞えないのが佐藤さんの文章力と人となりでしょう。

「おしまいの言葉」では、歳に関係なくやるべきことがある事の大切さを考えさせられました。自分の老後というよりは老いのプロセスをどのように設計して生きるのか、今更ながら人としての喜怒哀楽に真摯に向き合うことを意識して余生を送りたいと思いました。「のんびりしよう」なんて考えないで。

他にも、考えさせられる話が盛りだくさん、どれもサクサク楽しく気軽に読める内容です。やはり実体験に基づく話は説得力がありますし、思ったことがズバズバ書いてある爽快さ、楽しさは、読んでいて元気になります。

このエッセイがどのような映画に仕上がるのか?難易度は高そうですが観に行くのが楽しみ。

原作を読んでから映画を観るか?映画を観てから原作を読むか?いずれにしろ、シニアにもミドルにも、もちろん若い方にもお勧めできる素晴らしい作品だと思います。みなさんのお気に入りのキーワードを探してみてください。