日光街道 その8 栗橋→古河

日光街道その8は、栗橋→古河を歩きます。

距離は18,2Km、所要時間5:07時間 21,743歩、消費カロリー955kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

栗橋→古河

本日は利根川を渡り古河宿へ向かいますが、まずは腹ごしらえ。なんと、駅前に昔懐かしい喫茶店があるではありませんか。その名も「ハーモニー」モーニングセットBはクラシカルなハムトーストセット。

銅製のマグカップで頂く濃い目のアイスコーヒーは期待通り。懐かしき、大手町ビルヂングの地下街を思い出させてくれます。チェーン店が隆盛で個人店がめっきり少なくなり昭和世代には寂しい限りですが、このようなお店には頑張って頂きたいものです。

準備万端、利根川橋に向かって出発。あいにく土手沿いは工事中、前回訪れた八坂神社から遠回りで利根川の土手歩きとなりました。本日はロングウォークコースなのに先が思いやられます。

でも、目の前に拡がる利根川の光景がそんな心配を吹き飛ばしてくれます。風が心地よい。

江戸時代には房川の渡しと呼ばれ、橋は無く舟渡し。将軍日光参拝の時は五十一艘の舟を並べた舟橋が架橋されたといいますが、この川幅を目の前にすると、ちょっと想像がつきません。

現在は立派な利根川橋が掛かっていますので、楽々歩いて進めます。橋の真ん中あたりが県境。茨城県に入りました。日光街道のイメージは東京から埼玉、そして栃木へというイメージだったので、茨城?という感じ。

地図を見ると、この辺りは茨城県が出っ張ってきている部分。今日は街道歩きで唯一の茨城県内となり、向かう古河宿は街道唯一の茨城県内の宿場となります。因みに、左手方向には群馬県がすぐそこまで迫ってきている3県入り乱れた貴重な地域。心して歩きましょう。

橋を渡り終える旧街道はすぐ左に下って行きます。房川渡しと中田関所跡の解説ボードには、橋は無く渡船場があり、大正十三年の利根川橋の完成前後まで続けられたとあります。

また、中田宿解説には隣の古河宿や杉戸宿への継ぎ立て業務を毎月半分に割り、中田・栗橋が交代であたったとあります。今でも静かで落ち着いた街をのんびり歩きます。

左手に赤い文字が彫られた「鶴峯八幡宮」の立派な社号標、目の前のバス停には日光街道中田宿と書かれたレトロな木製の灯篭がいい感じで迎えてくれます。

御由緒によれば、戦いに勝利した頼朝が1181年に鶴岡八幡宮より御神霊を勧請し鶴ヶ峯八幡宮と称したとあります。

日光街道の鎮守として旅の安全を祈る五柱の神、猿田彦大神、琴平大神、八坂大神、浅間大神、水大神が祀られており、徳川将軍日光社参の際も安全な旅を祈願しています。

境内には神楽殿もあり、茨城県無形民俗文化財指定の古河永代太々神楽が春の例祭にて奉納されます。鶴の文字に画が描かれて、今にも羽ばたきそうな御朱印を頂きました。

お隣は静御前ゆかりの「光了寺」。幸手の墓所で説明書きにあった、蛙蟆龍(あまりょう)の御衣が所蔵されている浄土真宗の寺院。山門と大きな石柱が凛とした雰囲気。

「芭蕉の句碑」があり、「いかめしき 音やあられの ひのき笠」が刻まれていました。安置されている、手に松葉を持った「木造聖徳太子立像」は県の指定有形文化財。

ここは寺院が続きます。お隣は山門をくぐると広々としたお庭の「円光寺」、親鸞聖人がこの地に教化の際、天台宗から浄土真宗に転派した寺院。

お向かいが「本願寺」。本願寺は浄土宗の寺院で本尊は阿弥陀如来、江戸時代文化年間に発掘された「板碑」5枚が寺宝として供養されていました。

そして、「顕正寺」と続きます。常陸の国茨城群畠谷村城主の嫡子信勝、教化を賜り出家、親鸞聖人の直弟二十四輩の一人に加えられ、唯信房を授かったと由緒にありました。

街道はJR東北本線の踏切を渡り「中田の松原」に入ります。古河の原町入口まで四キロ続いた見事な松並木で古河城も望まれる景勝の地だったそうです。

戦時中に伐採されて松並木の面影はありませんが、現在は茨城町産の黒松七十一本が歩道に植栽され、新たな景観を作っています。

右手に赤い鳥居が見えてきました。宝永元年建立の茶屋新田鎮守「香取神社」です。郷土を愛する氏子の皆さんで平成元年に再建新築された社殿と歴史を感じる大木が堂々たる姿を見せています。

神社前にある公園は立場茶屋跡、歴史ある場所です。良き伝統と風土が将来に受け継がれていくことは素晴らしいですね。

街道は途中、オレンジやアップルの果実飲料パックなど関東地方のスーパーでお馴染みの、「トモエ乳業古河センター」の横を通り進みます。本社工場も近くにあるようですね。どんな会社だろう?と思って愛用していたので、これでスッキリ。

「十九夜塔」と呼ばれている大きな石碑が祀られています。女性を護る十九夜様、如意輪観音さまが刻まれていますね。旧暦19日に女性が集まり念仏を唱えて飲んだり食べたりしていたそうです。今も昔も、女子が集まると…ですね。

古河第二高等学校校庭に「原町の一里塚」らしきものが見えますが、学校には入れませんので残念ながらここはスルー。街道脇の右みちのく、左にっこうの「道標」を見て先に進みます。

左に見事な銀杏の木が見えてきました。境内は綺麗に掃除された気持ちの良い「浄善寺」、真宗大谷派の寺院。銀杏の木は樹齢330年、樹高は22mで「名木古木指定」とあります。

「台町三差路の交差点」までやってきました。古い家屋、古河宿と書かれた「木製の灯篭」モニュメントあり、この辺りが古河宿の江戸口となります。続く街道、街並みがいい感じですね。

参道に如意輪観音がいらっしゃる「稲荷神社」を過ぎると、「長谷観世音参道道標」がありますので、こちらを左へ進みます。

日本三大長谷観音の赤いのぼりが並んだ「長谷寺」の入口までは10分弱。古河長谷観音は足利成氏公(しげうじ)により建立され信仰されてきました。

第五代鎌倉公方の成氏は父と同様に関東管領上杉氏と敵対、幕府と対立し古河に移ります。そして、この地では初代古河公方と称され威厳を誇る訳ですから優れた武将。

三大長谷観音とは大和国(奈良)初瀬、相模国(神奈川)鎌倉、下総国(茨城)古河の三カ所。三つの観音様は、一本の楠、元木、中木、末木から彫られているとのこと。

拝殿横には酒好きでお釈迦様に叱られたお賓頭盧(おびんずる)さまもいらっしゃいました。なで仏とも言われており、自分の悪いところをなでると、よくなると言われています。

長谷寺の横は石畳できれいに整備された小路が続きます。古河歴史博物館敷地の公園横、「鷹見泉石記念館」の入口に到着。古河藩が藩士のために用意した武家屋敷で1633年に城主「土井利勝」が建てた屋敷。

明治維新後、この屋敷は鷹見家の所有となり泉石の残した資料はこの家で代々子孫に守られて来たそうです。鷹見泉石は古河藩の家老で、大塩平八郎の乱とその召し捕り、渡辺崋山や蘭学者たちとの交流、洋学に関心が高かったそうです。

向かいが「古河歴史博物館」で入館料は大人400円、月曜日と祝日翌日が休館日です。展示室は鷹見泉石と洋学、古河の歴史、古河の文人たちの3つの部屋に分かれています。

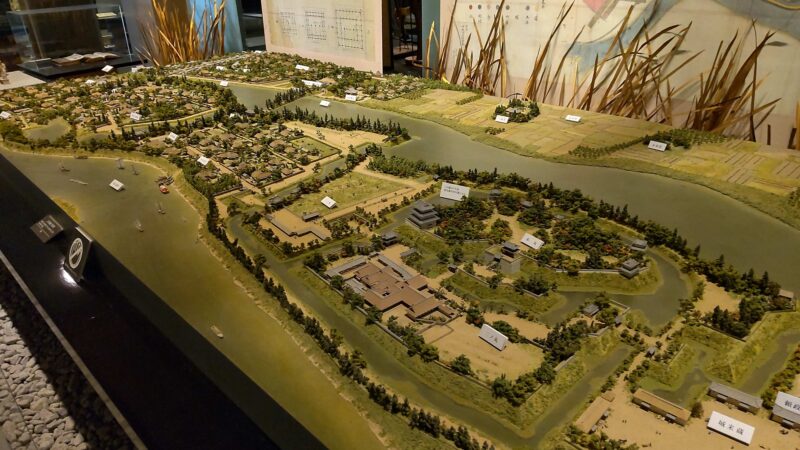

有名な渡辺崋山筆の鷹見泉石像や関連資料、古河城下の模型、河鍋暁斎の絵画など見ごたえ十分、企画展は花押コレクションをやっていたのですが、街道歩きで先を急ぐ身なので30分程の滞在で博物館を後にしました。

住宅街を進むと「福法寺」の山門が見えてきました。古河城内の二の丸御殿入口にあった乾門を移築したもので、平唐門と呼ばれる形式との案内があります。右側の袖塀に潜り戸が見られます。

古河城に食料品やお米、お茶などを納めていたお店が並ぶ肴町通りへ向かいます。お店の他、大名の使者を古河藩の役人が歓迎の接待をした取次所、御馳走番所があります。

この通りは往時の面影が感じられる風情たっぷりな景観。蔵が見事な「お休み処坂長」、お茶問屋「関善」、現在はお弁当とお惣菜の「米銀」と続き、「古河藩使者取次所址」の石碑が建っています。

旧街道に出てから江戸口方面に少し戻って住宅街の奥へ進むと「八幡神社」となります。古河公方ゆかりの神社で古河城の鬼門除けとして現在地に移転されたようです。隣の社務所では地元の方が集まり楽しいカラオケ大会が繰り広げられていました。みんなから愛されている歴史ある神社。

再び街道へ戻り古河宿の中心へ向かうと「古河城下高札場跡」がありました。二丁目と呼ばれたこの辺が中心であったとあります。斜め向かいには「本陣跡」、他に問屋、脇本陣が二軒並んでいたようです。宿町は原町、台町、一丁目、二丁目、横町と続き延長は約千八百五十メートルあったとあります。

街道は古河駅を過ぎて先へ進みます。こんぴらさんでお馴染みの讃岐の国「金刀比羅宮」が「二丁目金刀比羅宮」としてこちらにもありました。海上の守護神ですが、江戸時代から家々に福徳を持ってきてくれる幸福神として信仰を集めてきたそうです。

二丁目の突き当り、左が日光道、右が筑波道の分岐となります。こちらに往来の助けとして建てられたのが「古河宿道標」。常夜灯形式の貴重な道標で、文字は父、子、孫三人の書家の揮毫との説明書きがあります。

左方向、旧街道の先には長い参道があり先には「神宮寺」、先程立ち寄った三大長谷観音の奈良県初瀬の長谷寺が総本山とあります。鎌倉から移された古河公方成氏の守り本尊である十一面観音菩薩像が本尊の不動明王とは別に安置されています。

先端に提灯を取り付けた竹竿をぶつけ合う奇祭が古河にはあり、「古河提灯竿もみ祭り発祥の地碑」が街道にあります。12月に行われる、相手の提灯の火を消しあう勇壮な祭り。

ここ、「よこまち柳通り」は古い歴史的な町並みが続きます。まず目に入るのが江戸の末期には茶屋だった「武蔵屋」さんで現在はうなぎ料理店。見事な鬼瓦と土蔵造りは国登録有形文化財です。

少し歩けば、古河宿日光口となり「古河宿灯篭」モニュメントがあり、石造りの道標「栗橋道道標」が建っています。本日はこちらで折り返して、寺院に立ち寄りながら古河駅へ向かいます。

長久山「本成寺」の石柱と長い参道の先に朱色の山門が見えてきました。5代藩主「土井利益」の生母、法清院殿の菩提を弔うため江戸時代中期に下総国猿島郡より移転した日蓮宗の寺院。子供と安産の守り神、鬼子母神のお堂もあります。

すぐ隣の曹洞宗寺院の「正麟寺」は記念館で訪ねた古河藩家老「鷹見泉石」の墓があります。寺号は古河城主小笠原長時の法号からとったもの、正面には小笠原家の家紋である三階菱紋が光っています。

少し離れたところに真言宗「徳星寺」の大きな本堂が見えてきます。創建は古く1275年、古河公方が古河城に移ってからは城主の祈願所となったとあります。境内には千手観音堂があり、弘法大師像、四国霊場八十八ヵ所を巡拝したのと同じ御利益が受けられるお砂踏みがあります。

お土産は通りの和菓子の「はつせ」に立ち寄りましょう。古河のおみやげ定番の「しら玉」を頂きます。美しく賢いと誉れ高い五代公方の氏姫が愛でた白鷺の卵をモチーフにしたお菓子。ホワイトチョコで白あんを包んであります。

最中も買おうと思ったのですが、今から餡を詰めますので少々お時間かかりますが宜しいでしょうか?と聞かれました。作り置きではなく、オーダーメイドということです。さすが歴史あるこだわりの和菓子屋さん。

残念ながら時間が無いので、最中はやめて、餡子と大きな栗が入った「とおつくば」、白餡と梅の実が入った「まくらが」も買っちゃいました。

街道を来た道を戻り古河駅に到着です。日本橋から数えて9番目の宿場古河、古河城は将軍の宿城とされていたこともあり街並みは美しく町人の活気が今も感じられました。

鎌倉、戦国、江戸と続く古河城、古河藩は有力譜代藩ですから由緒が立派な寺社も多く点在します。北関東の武将にまつわる名所・旧跡も多く、歴史好きにはおすすめの街道歩きコースです。

日光街道シーズン1のゴール小山まで、あと一息。季節は猛暑に入りますが体調管理に気をつけて無理しないよう街道歩きを続けたいと思います。次回は間々田宿へ向かいます。

甲州街道 中山道 東海道 kindle本作ってみました

Kindle Unlimited 会員の方は無料でご覧いただけます。よろしくお願いいたします。

↓↓リンクからサンプルもご覧いただけます↓↓