日光街道 その6 東武動物公園(杉戸)→幸手

日光街道その6は、東武動物公園(杉戸)→幸手を歩きます。

距離は14,4Km、所要時間3:51時間 17,638歩、消費カロリー1261kcal

※画像はクリックすると拡大でご覧いただけます。

※スマホでも読みやすいように、改行が多くなっております。PCでは少々見づらくなっていることをご了承願います。

杉戸宿(東武動物公園)→幸手宿

今日はサラリーマンの味方「ドトールコーヒー」のモーニングからスタート。現役時代はよくお世話になりました。セットAのハム玉子サラダとBのツナサラダチーズをアイスコーヒーで、温かなトーストに冷たい具材がサンドされてるパターンが結構クセになります。二人だからAとBをシェアして両方楽しめちゃいます。

街道は前回の続き杉戸宿から。最初は鎮守のひとつ「愛宕神社」。大水の際、愛宕さまの像がここにあった香取神社の大銀杏にの元に流れてきたそうです。その像が合祀され愛宕香取神社となり現在は愛宕神社になっています。像が流れ着いた社殿前の大きな銀杏は、老体ながらも新芽も付けている様子です、頑張れ大銀杏。

街道に出ると「長瀬本陣跡」、街道から門を見ることが出来ます。並びにある高札場跡のお隣が渡辺金物店跡、不定期ですがクラブ茶屋という地域文化交流の会が催されているそうです。古民家を守るのも大変ですね。

幸手方面と刻まれた道標を過ぎると大きく右に旧道がカーブします。この道沿いにひときわ目立つ蔵と古民家が「角穀跡」小島定右衛門邸で美しい様相を見せてくれます。屋号は角にある米穀問屋を意味して「角穀」、江戸と情報を連携して米相場を見ながら取引を行っていたようです。古利根川を利用した舟運が活躍したことでしょう。

左手には杉戸山「宝性院」の石柱と奥に朱塗りの山門が見えます。1560年に幸手城主一色氏が不動堂を建て安産不動明王を安置したことから始まったと言われており、その後成田山、菅谷山の不動明王を勧請し3体祀られています。

「不動堂の扁額」は武田信玄の子孫、信之の揮毫とのこと。本堂も大きく立派で大日如来が祀られています。石造りの「馬頭観音像」には大きく日光道中と刻まれています。山門右脇に見られる「青面金剛像庚申塔」も時代を経た素晴らしいものです。

街道沿いには、ひときわ大きな古民家と門が並びます。この格子が見事な邸宅は、1900年に杉戸銀行の設立、教育界にも大きな貢献をされた大地主でもある「渡辺勘左衛門邸」。代々町の発展に尽力されてきた旧家です。これだけの敷地と家屋を守っていくことは並大抵のことではないと思います。

そろそろ杉戸宿ともお別れ、街道を幸手宿に向かって歩きます。先程から電柱に気になる赤いテープが巻かれています。よく見ると昭和22年「カスリーン台風、実績浸水深」と書かれています。

中山道を歩いたとき、熊谷宿手前の荒川土手にカスリーン台風による洪水で堤防が決壊したとの解説ボードと決壊の跡碑がありました。濁流は元荒川筋を流れ下り、春日部で利根川からあふれ出た濁流と合流し東京まで達したと書かれていました。赤いテープは1.1m、このあたりまで浸水したという意味だったんですね。想像できませんが自然災害は備えが大切ですね。

しばらく進むと旧街道は4号線と合流となり、国道歩きとなります。このあたりは大型のロード店が多く見られ、右手の大きな駐車場の先には鳥居が見えます。「八幡神社」で古い青面金剛像も見られますので古くから地域の鎮守として大切にされてきたのでしょう、境内はきれいに整備されていました。

国道沿いは東京インテリア家具、パチンコ店、ピンの看板が懐かしさを感じるボーリング場、何といってもこの通りは食べ物屋さんがオンパレード。焼肉、牛タン、ラーメン、ファミレス、カレー、とんかつ、寿司、ハンバーグとお昼も近いので目が奪われます。

そんなことを考えながら歩いていると左手に真赤な鳥居と社殿が目に入ってきます。厳島神社が天満宮と一緒に祀られています。厳島神社といえば安芸の宮島を連想しますが、全国にあり御祭神は市杵島姫命(いちきしまひめ)。弁財天とも言われており、池がつきものです。

国道を大島の交差点までやって来ました。交差点には心学の道とモニュメントの案内ボードがります。約200mの道を「心学の道」と命名、心をデザインしたモニュメントと常夜燈を植栽に設けたとのことです。

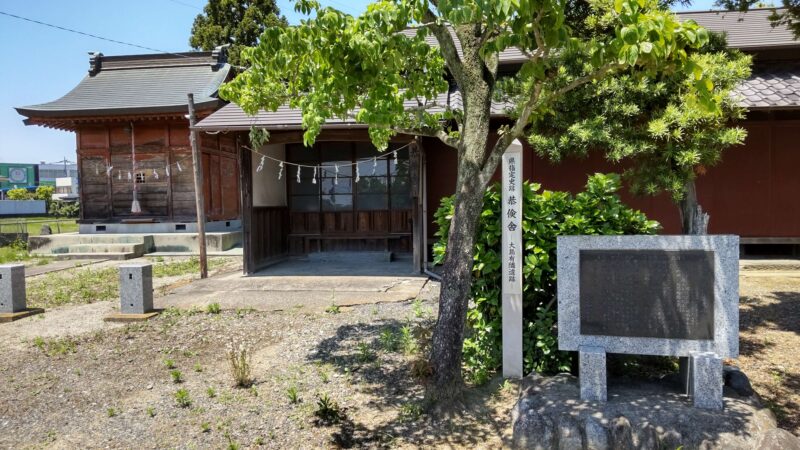

心学は人としての生き方を説く教学、ここ大島地区は心学者、大島有隣、関口保宣を輩出しました。心学講舎「恭倹舎」、「有隣塚」などゆかりの史蹟が残る地域とあります。

この先にある「恭倹舎跡」を尋ねましょう。大島有隣は関口保宣とともに江戸に行き、参前舎に入門。郷里に恭険舎を創建、心学の普及に当たったとあります。有隣塚と合わせて県の指定席になっています。

隣の稲荷神社は創建は明らかではありませんが戦国末期ともいわれており、本殿には1793年奉納の大絵馬が懸かっているそうです。天神社も祀られていました。

大島の交差点まで戻り街道を進みます。少し先、埼玉県ではおなじみの山田うどんの駐車場脇に「茨島一里塚跡」の案内板があります。杉戸宿と幸手宿との中間に位置し、塚の上には榎が植えられてあったとあります。

上高野小入口の交差点から旧街道は左、東武日光線を横断して歩いていけば「上高野村道路元標」の案内です。旧日光御成道と旧日光道中の合流点にある橋のたもとに建てられていたもので、歩道工事に際にこちらに移されたとあります。

この先街道は突き当りとなり、正面にはTAIRAYAスーパーが見えてきました。こちらが「日光御成道合流点」。中山道で通った本郷追分から川口、鳩ケ谷、岩槻を抜けて幸手に至る御成道は東照宮に参詣する際、代々の将軍が通行した道。スタート地点とゴール地点を訪ねたからには、この街道もぜひ歩いてみたいですね。

こちらは左が岩槻方面、右の幸手方面に進むと右手に太子堂があります。太子堂は仏教を保護した聖徳太子を祀るお堂で全国にあります。東京の世田谷では地名となっており三軒茶屋(さんちゃ)の住所は太子堂です。

お向かいの多くの石像が並ぶ参道を進むと、浄土宗鷹尾山誓願院「神宮寺」。本尊は阿弥陀如来で鎌倉時代頼朝の開基と由緒を伝える記述があるそうです。

頼朝は奥州へ藤原氏討伐に向かう途中、秘蔵の逃げた鷹を追って当地に訪れます。薬師堂内の大樹に止まったまま動かなかった鷹を、堂守に薬師如来へ祈願させ、自分も祈願したところ鷹は頼朝の方に飛び下りてきて無事に戻ります。帰陣後、七堂伽藍の寺院を建立し山号を鷹尾山、誓願院神宮寺と号するようになったというのが伝承。

住宅街を奥へ進んでいくと大きな杜、明治の管令により村の十の神社が八坂神社を中心に合祀された神社があります。村名をとって「上高野神社」となりました。

稲荷社の他、神明社、胡録社、香取社、日枝社、愛宕社、羽黒社らが合祀されたそうです。本殿の他、境内には稲荷社、天満宮、額殿、青面金剛像、庚申塔が祀られています。

街道に戻り東武日光線の踏切を過ぎた先が志手橋の交差点、幸手宿の入り口です。倉松川を渡ると、1755年、伊勢皇大神宮の分霊を祀った「神明神社」の鳥居と「螺不動」(たにし)の文字が彫られた石碑があります。

参道左側には成田・菅谷亮不動尊があり、菅谷不動尊は「たにし不動尊」ともいわれており、眼病にご利益があるそうです。本殿と100年物の狛犬もいい味出してます。

街道の反対側には「明治天皇幸手行在所跡」があります。元本陣の知久家、元名主の中村家に宿泊したそうです。東郷平八郎が揮毫した記念碑、史跡指定の標識などがありました。

大きな屋根がひときわ目立つ旧家は江戸時代末期に醤油醸造業を営んだ商家岸本家の主屋。おいしいパスタやケーキ、コーヒーが頂ける古民家カフェ「上庄かふぇ」は国の有形文化財にしてされています。

旅館朝萬「あさよろず」は江戸時代、1819年に創業した200年を超える歴史を持つ旅館。宿札が残っており、明治天皇行幸の際には宮様や侍従長、伊藤博文、板垣退助、大久保利通他多くの要人が訪れて名前が残っています。今も営業を続けていらっしゃるので、機会があればぜひ宿泊して往時を偲んでみたいものです。

横町の通りを入ると、中世末期の創建といわれている浄土真宗のお寺「担景寺」があり本尊は阿弥陀如来。こちらは源信の作と伝えられています。源信は平安時代の天台宗の僧、法然や親鸞に大きな影響を与え、極楽往生に関するダイジェスト版ともいえる往生要集を書いています。

お隣は天台宗のお寺、「常光寺」。1680年の開山と伝えられ、本尊の大日如来の他、薬師如来、観音菩薩、地蔵菩薩、不動明王も祀られています。

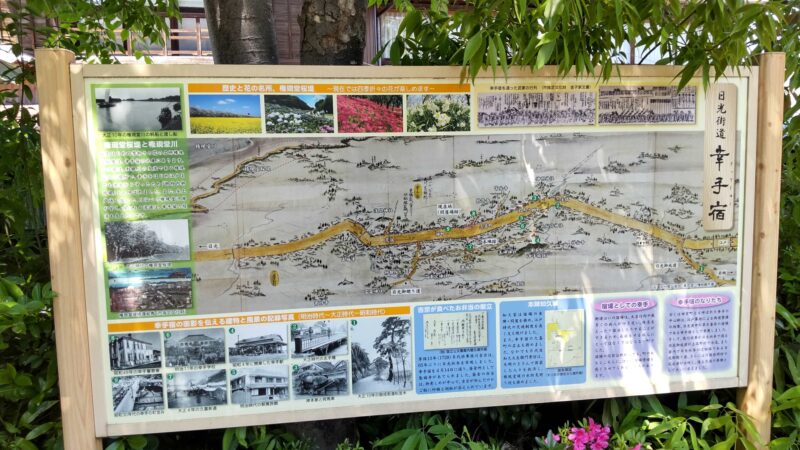

街道の中心部へ入ってきました。問屋場跡は公園になっており幸手宿の説明ボード等が設置されています。幸手宿は江戸から6番目の宿駅で日光御成道との合流点として知られる古代より奥州へ通じる道筋の古い集落でした。

明治20年開業のうなぎの義語家が「本陣知久家の跡」となります。知久家は本陣、問屋、名主の三役を兼ね幸手宿の繁栄に尽くした家柄です。

街道は荒宿の交差点を過ぎると右にカーブとなり、一里塚跡となります。「幸手の一里塚」は明治の初めまで通りの両側にあったそうで榎が植えてありました。案内ボードには江戸時代の絵図が掲示されており、大きな塚がしっかりと見て取れます。

この先、道標跡で街道は分岐となり続きます。本日のゴールは幸手駅なのでこちらで折り返して駅へ向かいます。分岐手前にある、江戸時代文久年間1861年頃創業の伝統を守り続けている和菓子のお店「石太菓子店」に立ち寄りましょう。お店のおかみさんは気さくな方で色々お話を聞かせて頂きました。

江戸時代からの味を伝える「塩がま」が名物なのですが、お客様の多様性を考えて「餡入りの塩がま」も作られたそうです。もち米と砂糖、塩で作られた御菓子ですが落雁とはちがって柔らかな口どけと心地よい塩味が優しい味。

こんなに甘くて美味しい御菓子を食べることも出来た江戸時代、豊かな時代だったんだと改めて感じました。「塩がま」の他にも、お店には季節の手造り生菓子が並んでおり技術の高さもうかがい知ることが出来ます。巡幸跡を何カ所か見てきましたが、明治天皇にも献上されたそうです。

幸手宿の終わりにあるのが「正福寺」で本尊は不動明王。家光の代には御朱印十三石を賜り、四十九ケ寺の末寺を持っていた常法談林と呼ばれる学問の研究や子弟養成の寺院でした。

浅間山が噴火した天明の飢饉の際、難民救済にあたった有志の顕彰碑である「幸手義振窮餓之碑」、街道にあった「日光道中の道しるべ」が残されています。

荒宿の交差点まで戻ると浄土宗のお寺、菩提山東皐院「聖福寺」があり、本尊は阿弥陀如来、運慶作と伝わる観音様も祀られています。東照宮へ参拝する家光、吉宗、代々将軍が休憩所として使用し、将軍の間や勅使門があります。

勅使門は将軍や日光例幣使が通る時以外扉は開けなかったといわれているそうです。唐門の彫刻、門の裏側も唐破風がある見事なものです。

この辺りは神社仏閣が多いエリア、すぐ隣には「雷電神社」。中世の幸手は田宮庄といい、その中心が田宮の雷電神社で日本武尊の伝説も残る幸手で一番古い神社のひとつ。明治以前は幸手宿の総鎮守でした。雷神は水との関係が深い農家の人々に関りが深い大切な神様です。

幸手宿の名前の由来を調べてみました。日本武尊が東征の折、「薩手が島」に上陸し建御雷の神を祀ったとされています。この「薩手が島」から「さって」ということになったらしく、この雷電神社がまさしくその神社。上陸とありますが、縄文時代はこの辺りは海だったわけですからうなづけますね。

続いて幸手の総鎮守、創建から400年以上の歴史を持つ「幸宮神社」です。正面扉や本殿の周りの彫刻が見事で夏祭りは大神輿や山車が繰り出し賑わいます。少し駅の方へ歩くと幸手観音の案内、石柱には荏柄山「満福寺」の文字。

真言宗の寺院で本尊は如意輪観世音菩薩が祀られています。戦国時代末期、この地を納めていた一色氏の祈願所として開基されたと伝えられており、天明・天保の大飢饉の際は境内にて粥所を設けて多くの人々を救ったと伝えられているそうです。弘法大師像もいらっしゃいました。

次は菅原道真公が祭神でお馴染みの「天神神社」。こちらも一色氏によって創建されたものと伝わると考えられ、一色氏の館の鬼門に位置していたとも伝わるそうです。

境内には庚申さまとも呼ばれている「猿田彦大神」も祀られています。あの街道でよく見かける青面金剛像の庚申塔の庚申。仏説では青面金剛像を祀りますが神説では猿田彦大神を祀るそうです。道案内の神様ですから、街道歩きの無事を祈り、よくお参りしていきましょう。この歳ですが、人としての道もしっかりと導いて頂きたいものです。

駅前の通りまでやって来ました。真赤な鳥居は「一色稲荷神社」、陣屋稲荷とも呼ばれています。かって、この一帯には、古賀公方足利氏の家臣一色氏が拠点とした幸手城があったと言われている場所。

御遣いのお狐さまは新旧合わせた4体の体制、宝珠も巻物をしっかり咥えていらっしゃいました。よく見ると子ぎつねも、やはり親子の姿は和めますね。

真っすぐに伸びた気持ちのよい駅前通りを進めば東武鉄道「幸手駅」に到着。幕府に上納された「白目米」で有名な米どころ幸手、田園風景が素敵な街でした。市内の至る所で見られる「さくらの花びらをモチーフにした市章」も優しい感じがして和みます。関東有数の桜の名所、権現堂桜堤も訪れてみたい場所。

次回は、花のシーズンは終わっていますが、その権現堂桜堤を越えて栗橋宿に向かいます。

↓↓ 日光街道 その7はこちら

甲州街道 中山道 東海道 kindle本作ってみました

Kindle Unlimited 会員の方は無料でご覧いただけます。よろしくお願いいたします。

↓↓リンクからサンプルもご覧いただけます↓↓